採用の歩留まりが低下する8つの原因|今すぐ改善したい5つのこと

目次

【採用支援】行き詰まった採用の課題分析をサポート

マンパワーグループの採用コンサルティングでは、採用が計画通りに進まない企業向けに採用コンサルティングサービスを提供しています。

事例集もご用意していますので、ぜひご覧ください。

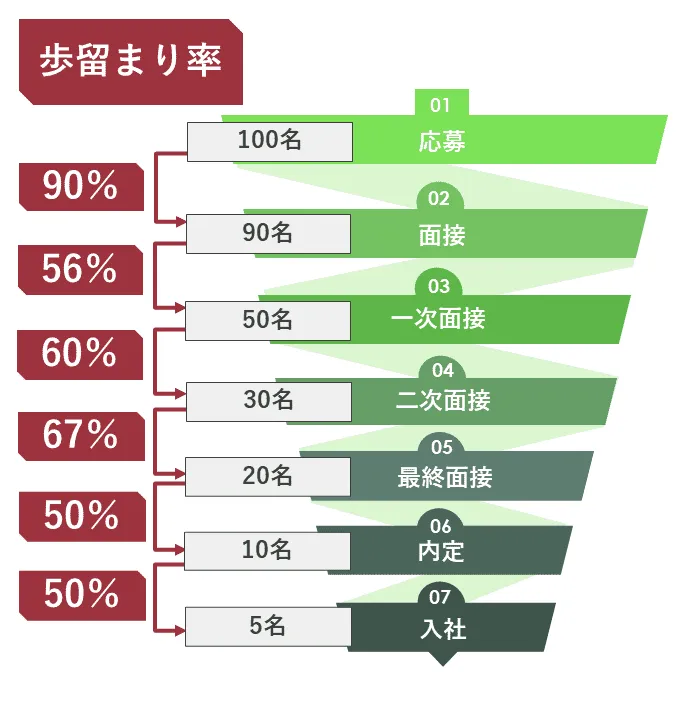

採用フローのどこに、どのような問題があるのかを可視化し、改善に繋げていく時に頼りになるのが「歩留まり率」です。採用活動を数値化し、採用活動の問題点や計画通りに進んでいるかをチェックすることができます。

この記事では、採用活動の歩留まり率の計算方法や歩留まり率を下げる要因、改善するための打ち手について具体的に解説します。

この記事をざっとまとめると

- 歩留まりを出すことで感覚での採用から、課題が見える採用へ

- 歩留まりが低下する主な要因は8つ

- 歩留まりを一律で比較しない。時系列や媒体別など比較対象に気を付ける

採用においての歩留まりとは

応募から採用に至るまでのフローのなかで、「応募⇒面接」「一次面接⇒二次面接」など各プロセスで次のプロセスに進んだ人の割合をパーセントであらわしたものを「歩留まり率」と言います。

歩留まり率が高いほど、選考途中で辞退するなどの離脱者が少なく、良い傾向にあると考えられます。歩留まり率が低い場合は、辞退者が多い、あるいは選考基準や方法に何らかの問題が潜んでいる可能性があります。

歩留まり率を算出し定期的にチェックすることで、採用フローの課題を発見でき、「面接日程が迫っているのに十分に候補者が集まらない」「効果の薄い媒体に出稿してしまった」などの採用失敗の原因を早期に防ぐことができます。

歩留まり率を把握するメリット

- 採用プロセスが常に最適化されやすい

- 早期の課題発見につながる

- 採用コストの無駄をなくせる

- 人的工数を必要以上に増やすことが無い

- より実態に即した採用計画を立てられる

歩留まり率を見ない、分析しないことで起きること

- 課題の発見が遅れ、軌道修正ができない

- 計画通りに行かないときのテコ入れがわからない

- 次年度の計画に活かすことができない

- 必要以上に予算を使ってしまう

- 採用ができない

採用歩留まり率の算出方法

採用の歩留まり率は、以下の計算方法で算出されます。

歩留まり率=「選考を通過した人数」÷「選考の対象人数」×100

例えば、1次面接受験者数が300名で1次面接通過者数が200名の場合、 「200÷300×100」≒67。1次面接の歩留まり率は「67%」となります。

仮に、1次面接合格者のうち30名が辞退や2次面接を離脱した場合、辞退率が15%。最終的に1次面接通過者は200-30=170人になるため、

「170÷300×100」≒57。歩留まり率は「67%→57%」。

「1次面接通過者後の離脱や辞退が多い」と感覚的に捉えるのではなく、歩留まり率を用いることで「改善策を通して●%歩留まり率が改善された」など効果測定をしやすくなるため、特定した問題は正しかったのか、問題解決の施策が効いているかなどを判断できます。

採用の歩留まりを計算するには、採用フローの各プロセスの通過人数をきちんと把握しておく必要があります。採用フローごとの歩留まり算出式は以下のとおりです。

採用フロー毎の歩留まり算出式

| 会社説明会予約率 | 会社説明会予約者数÷応募数×100 |

| 会社説明会参加率 | 会社説明会参会者数÷説明会予約者数×100 |

| 応募率 | 応募数÷会社説明会参加者数×100 |

| 書類審査通過率 | 書類審査通過数÷応募数×100 |

| 書類審査辞退率 | 辞退者数÷書類審査通過数×100 |

| 1次面接予約率 | 1次面接予約数÷書類審査通過数×100 |

| 1次面実施率 | 1次面接実施数÷1次面接予約数×100 |

| 1次面接通過率 | 1次面接通過者数÷1次面接参加数×100 |

| 1次面接辞退率 | 1次面接辞退者数÷1次面接通過者数×100 |

※上記と同様に最終面接まで・・・

| 内定率 | 内定者数÷総応募者数×100 |

| 内定辞退率 | 内定辞退者数÷内定者数×100 |

エントリー数500人に対しての計算例

| 項目 | 人数 | 歩留まり率 |

| 会社説明会予約率 | 480 | 96.0% |

| 会社説明会参加率 | 460 | 95.8% |

| 応募率 | 450 | 97.8% |

| 書類審査通過率 | 258 | 57.3% |

| 書類審査辞退率 | 23 | 8.9% |

| 1次面接予約率 | 224 | 95.3% |

| 1次面実施率 | 201 | 89.7% |

| 1次面接通過率 | 102 | 50.7% |

| 1次面接辞退率 | 9 | 8.8% |

歩留まり悪化の原因の解消をサポート

採用代行とは?「業務の分担」と「自社にフィットした戦略」が採用成功のカギ」をダウンロードする >>

新卒採用の歩留まり

新卒採用の歩留まり率の特徴は、「低下しやすい過程」があることです。低下しやすい原因は、以下のようなことが考えられます。特に次の歩留まりが低下しやすい傾向にあります。

新卒採用で歩留まりが低下しやすい工程

①エントリー・会社説明会・書類選考

新卒の場合、業界・企業・職種に関する知見もなく、自分がどんな仕事をしたいかについてもハッキリしている段階ではありません。

就活生は、新卒採用の最初のプロセスである「応募・エントリー・書類選考」の段階で多くの企業に申し込みますが、応募した企業に勤める強い希望が無い場合も多いです。また、気軽にエントリーしやすいネット環境がこの傾向をより高めています。

さまざまな学生が応募してくるこの段階の選考は、歩留まりが悪くなる傾向があります。

②一次面接

一次面接の歩留まり率悪化は、2つの側面が考えられます。

学生側

就活生側は、その企業に興味がある程度の志望度で面接に臨むことが多く、不合格や辞退の数が増え、歩留まりが悪くなります。なかには、本命の企業に向けての予行練習、有名企業を記念受験的に応募し一次面接に臨むなどのケースもあり、歩留まり率を悪くさせる原因となります。

企業側

応募書類だけでは、応募した就活生の能力や人柄・性格までは把握できません。そのため、一次面接まではハードルを低くして数多く面接を行う企業も多く、歩留まりは悪くなる傾向があります。

ただ、この場合は採用戦略のひとつとも言えるので、計画段階で歩留まり率を高く設定しすぎなければ問題は起きにくいでしょう。

③内定後から入社まで

今の就活生は複数の内定を有するケースも多く、内定辞退の割合も増えています。企業側も一定数の内定辞退を想定し、リスク管理の視点から内定数を多めに出す傾向が増えていることも歩留まりの悪化に繋がっています。

中途採用の歩留まり

中途採用の場合、即戦力になる人材を求めることが多く、経験や資格などの企業側の条件に加え、業務な用や働き方、待遇、職場環境など求職者側の希望も具体的になることが歩留まりに影響してきます。

次の3つの選考過程において、歩留まり率が悪化することがあります。

中途採用の歩留まりが悪化する工程

①応募・書類審査

中途採用の場合、人材紹介サービスの利用や、スカウトサイトの活用、リファラル採用の導入など、新卒採用に比べて、採用チャネルが増えるため、チャネル毎で歩留まりが違ってくることに注意が必要です。

また、「現場から急かされている」「大きなプロジェクトに関係するので吟味したい」「現場の責任者が採用市場を理解しておらず、ジャッジが厳しい」など個々の状況で、過剰に通過する基準が厳しくなったり、甘くなったりすることもあります。

②面接

面接の段階では、組織文化、働き方、キャリア、社内の人との相性といった目に見えないところまで踏み込んで確認し合うことになるため、どんなに実績があり魅力的な求職者であっても、ミスマッチで不合格や辞退されるケースも少なくありません。

また、応募者の転職活動の状況や合否連絡から次の面接までのリードタイムが、歩留まりに影響してくることも念頭に置く必要があります。

②内定前・後

中途採用の内定前後で起きる歩留まり率悪化の原因はいくつかあります。

上記に加え、一人当たりの内定取得率も上がっていることも要因のひとつです。企業側も採用計画が未達成になるリスクを避けるため、断られることを見越して内定を出す人数を増やす傾向があり、歩留まり低下に拍車がかかっています。

歩留まりが低下する8つの要因

採用で歩留まりが低下する要因は大きく8つあります。募集のプロセスにそって原因を解説します。

採用チャネル・手法の選択がターゲットと合っていない

母集団形成における歩留まり率悪化の原因は、チャネルや採用手法の選択です。

第二新卒に強い、若手に強い、ミドルに強い、エンジニアに強いなど、採用のターゲット別に強い採用チャネルや手法があります。また、人気がある職種や希少な経験・資格保有者は、待ちの採用手法では応募が無いことも珍しくありません。

ターゲットと採用チャネル・手法が一致していないと、このようなことが起こります。

採用の入り口である応募からミスマッチが起こり、各採用フローでの通過率も落ちるため歩留まりも悪くなります。採用チャネルや手法が採用したいターゲットと合っていないと、採用活動そのものがうまくいかなくなるのです。

ターゲットに刺さる募集要項や広告文になっていない

求職者に求人広告や募集要項の情報がきちんと伝わらないことも歩留まり低下を招く要因です。

一例

- 条件を厳しく書き過ぎた

- 業務内容が抽象的でわかりにくい

- 専門用語や社内用語を多用してしまい、敬遠された

- ターゲットに刺さる魅力が伝えきれていない

- 待遇が曖昧で応募を躊躇させる

募集要項は、正しく伝えると同時にアピールも考えなければなりません。ターゲットに刺さる内容であるか、誰でも応募していいように見えないかなど、第三者目線でのチェックは大切です。

応募のハードルを不必要に上げる・下げる内容になっていないか確認しましょう。

選考スピードが遅い

選考スピードの遅さは、特に中途採用における歩留まり率悪化の原因になりやすいです。

結果がでないため、競合他社を優先

候補者の中には、「この会社に入りたい」と強い希望を持っている人もいれば、「この業界であれば、A社とB社であればいい」と幅を持たせている人もいます。

競合他社が先に内定を出した場合、回答を待たせていたり就活を終了させて安心したいという背景から、辞退する選択をする候補者もいます。

関心が薄れる

面接や内定の連絡が無い場合、企業への関心が薄れていく可能性があります。なかなかな進まない選考は、「きっと合格は厳しいんだろう」「自分にはあまり関心がないのかも」など、候補者を不安にさせるものです。その結果、別の企業へのエントリーなど、次に進む方向で動く人も少なからずいます。

候補者の心理や事情を汲み取り、選考スピードを上げることは、応募者のことを大切に考えているという企業の姿勢とも受け取られます。

他社の選考フローや合否決定までの期間なども参考にしておくとよいでしょう。また、合否はいつ頃に、どんな手段で伝えるかを事前に知らせておくと、求職者も安心し、スケジュールを組みやすくなります。

評価基準・採用基準が面接官ごとでバラツキがある

評価基準が面接官ごとにバラツキがあったり、役員と面接官の間で評価基準の認識に差があったりすると、合否判断にバラツキが生じ歩留まりの低下に繋がります。

バラツキがあることで、各採用ステップでの判断にブレが生じ、本来通過すべき応募者まで落としてしまう、次のステップに進む人材にバラつきが生じた結果、歩留まりが悪くなるなどの現象が発生します。

原因は主に3つです。

面接官のスキルが十分でなく、主観的にジャッジしている

面接官の見極めスキルが不十分、またはしっかりと面接フローが確立されていない場合、「自分の部下として欲しいか否か」「何となくわが社に合いそうだ」など、面接官の主観で合否を出しやすいため、合否や通過する人材にブレが生じ歩留まりが悪化します。

関連記事:【3つのスキル】面接官トレーニングで「採用できる面接官」を育成する

評価項目と求める人材が一致していない

求める人材をジャッジできる評価項目になっていないことも考えられます。何を軸にしたら、欲しい人材を採用できるかを事前に検証することは重要。検証を行う中で、「求める人材が曖昧だ」など気づきもでてくるでしょう。

評価基準を言語化できていない

もう一つの理由は評価基準の解像度が低い、明確に言語化できていない場合です。「リーダーシップ」といっても、人により意味合い・ニュアンス、発揮しているレベルの認識が異なるので、評価の基準にばらつきが生じてしまいます。評価基準を一致させるためにも、解像度を上げ詳細に認識合わせをすることが重要です。

候補者への態度に問題がある

応募者は、会社のHPの案内や求人票だけでなく、面接官や人事担当者を通して、その会社の雰囲気を感じ取ったり、この人達と一緒に仕事をしていきたいかを判断しています。そのため、会社の顔である面接官や人事担当者の対応に問題があると、辞退が増えます。

パワハラ・セクハラ的な発言や本籍や家族構成や家族の職業・収入、宗教はもちろんのこと、「結婚や出産後も働き続けたいと思っていますか?」など男女雇用機会均等法に抵触するなど、職差別につながるおそれのある不適切な質問にも注意が必要です。

面接官の不適切な言動が応募者本人の辞退に繋がるだけでなく、口コミサイトに書かれるなど、ほかの応募者にまで広まってしまい辞退率を上げるリスクがあります。

魅力の訴求ができていない、またはズレている

内定を出しても競合他社に決まってしまう場合は、自社よりも競合他社のほうが魅力的に映っているという事実を踏まえ、対策を講じることが重要です。応募者は競合他社含め、比較検討し結論を出します。

魅力が十分に伝えきれていない原因は2つです。

自社の魅力を掘り出せていない

「競合他社に比べて、特出する魅力なんてない」と思ってしまい、魅力を探すのを諦める担当者も多いのではないでしょうか?または、自社の魅力探しに時間をかけていないケースもあります。

人事以外の社員に聞き取り調査を行う、最近入社した人にどこが決めてだったのかを確認するなど、自社や業務の魅力の洗い出しに時間をかけてみてください。気づかなかった魅力が発見できるものです。

また、競合他社分析を行い、自社の強みや魅力を余すことなく伝えることが必要ですが、「他社より自社の方が・・・に優れている」のように他社を下げ、自社を上げるような伝え方をするのは止めましょう。比較し総合的に判断するのは、応募者です。

候補者の希望とズレた強みを訴求している

一律に自社の強みを伝えていては、求職者への魅力付けは薄れてしまいがちです。大切なのは、候補者を中心としたアプローチ。

例えば、「専門性を磨きたくて転職した」という候補者に対して、「希望すればジョブローテーションで新しい経験が積める」という訴求は、候補者には響かないでしょう。

選考過程を通して、候補者が何を重視して転職しているか、キャリア志向についてはある程度情報があるはずですので、打ち出す強みが、かえって内定辞退に繋がらないよう気を付けましょう。

募集内容と実態に乖離・相違がある

残業が20時間と書いてあるものの実態は40時間オーバーなど、募集内容と実態に乖離がある場合も辞退に繋がります。

採用する側は少しでも自社をよく見せたいものですが、今はネット以外でもリファラル、OB・OBとの会合など、実態を把握する手段が多数あるため、実態と乖離があれば応募者の信用を失うことになるため注意してください。

また、実態が上手く伝わっていない場合、早期退職を増やす原因にもなります。

コミュニケーション不足で十分に情報が伝わっていない

応募者に対し、採用プロセスの事務連絡だけではコミュニケーションが不十分です。応募者が抱える疑問や不安を解消は、辞退率を下げるカギとなります。

情報の伝達不足で起きることの一例

- 待遇面の希望について、具体的な回答がない

- どんなキャリアパスがあるのか不透明。他社の方がはっきりしている

- 業務内容のイメージがまだはっきりしない

面接官が起こす歩留まり悪化を防止する

面接官として知っておくべきこと、注意点をわかりやすく1冊にまとめた資料です。

下記のような方におすすめです。

「初めて面接官をするので、基礎知識を知りたい」

「面接の担当者にマニュアルを渡したい」

「面接の一連の流れを知りたい」

<この資料でわかること>

- 面接の準備と流れ

- 質問の注意点と聞いてはいけないこと

- 評価の注意点

など

選考過程別の歩留まり改善対策

歩留まりの低下は採用のプロセスの中で均一にあるのではなく、各採用フローの中で発生しやすいタイミングがあり、その原因と対策も異なります。この項では選考過程別に歩留まりの改善対策を解説します。

採用チャネル→応募

ここでは採用の入り口である求人広告、人材紹介等の採用チャネルからのエントリーや応募が少ない場合、どのように改善すれば良いか解説します。

採用ペルソナを設定する

採用ペルソナとは、ターゲットよりもさらに細かく「採用したい人材」を想定した人物像のことを指します。

人物像を具体的にすることで、効果的な採用手法や求人媒体の候補が上がり、見直すべきかの判断がしやすくなります。また、訴求すべきポイントや文言など求職者の立場に立つことで、改定すべき点も見えてくるでしょう。

競合と比較し必要なら人材条件を緩和する

人材要件に対し待遇が市況より劣っている場合、そのためだけに人事制度を変更することは現実的ではありませんし、特に報酬水準をすぐに改善することは厳しいものです。

その場合は、求める人材要件の中から最低限必要な条件以外は緩和し、足りない要件は入社後のOJTや教育でフォローするなど割り切ることも必要です。

また、在宅勤務など働きやすさなど別のアピールポイントがある場合は、求める人材の目に留まりやすく打ち出し興味・関心を惹きつけましょう。

募集条件が適切かを検証する

求める人材像を明確にすることで理想が高くなりすぎていないか、求める人材以外への対応に追われないように募集条件を厳しくし過ぎていないか検証しましょう。

募集条件と実際にエントリーや応募された求職者の数や質を踏まえ、PDCAを回しながら適正な募集条件に近づけていきましょう。

求人広告文を見直す

上記の条件面に加え専門用語だらけになっていないか、人事的な文章表現中心になることで現場の魅力が伝わりそうかを現場に確認してもらうことも重要です。

新卒採用であれば、新卒者と年齢が近い数年前に入社した先輩に確認してもらいましょう。年齢が近い分、より新卒の気持ちやニーズにより沿い、伝わりやすい文章表現になります。

人材紹介会社とのコミュニケーションを見直す

人材紹介エージェントの担当者とコミュニケーションを取り、自社の求人の紹介を促すことも重要です。

人材紹介エージェントは、決定率が高い案件や新しい求人から紹介する傾向があり、情報が不足していたり、紹介しても不合格が続く場合、敬遠される可能性が高まります。

人材紹介会社とのコミュニケーションについては、なぜ人材紹介会社は良い人材を紹介してくれないのか?で詳しく解説しています。

また、人材紹介の一種であるヘッドハンティングは、採用したいターゲットや採用チャネルにより、応募が少なくても採用率が高い場合もあります。

エントリーや応募数が多ければ良いとは限らないので、過去の採用実績や採用ターゲット、手法に応じた適正な歩留まり率を社内や社外のベンチマークを通して把握しておくことも重要です。

エントリー→会社説明会

エントリーしたもの会社説明会や応募の率が低い場合、会社説明会の設定や内容の見直しが必要です。

会社説明会のスケジュール

会社説明かのスケジュールがターゲットにとって参加しやすいものか再検討しましょう。

求職者のタイミングと合わなければ会社説明会への参加率は落ちてしまいます。参加者を考慮することはもちろん、同業他社の動向も重要です。

説明会の内容

会社説明会で十分に企業の魅力が伝わっているかアンケートを取得し改善することをおすすめします。本音の声やアンケートを通し常にアップデートするようにしましょう。

昨今、会社説明会を受けた感想はネットで出回ることが少なくありません。会社説明会の内容が良くなかった場合、その口コミを通じて会社説明会への参加数も落ちてしまうリスクがあります。

また、リマインドメールやコールや終了後の御礼メール(次の選考の案内)など、会社説明会前後に連絡を取るだけで歩留まり率が改善しやすくなります。

面接(書類審査)→面接

面接(書類審査)や次の面接、最終面接での歩留まり改善については、合格率が悪いのか、辞退者が多いのかで対策を変えます。

合格率が悪い

①面接での評価基準の整備、関係者の認識合わせ

面接官によって評価基準の認識がズレていると、合格する人材にバラツキが生じます。結果的に非効率になり、求職者にとっても良い採用活動とは言えません。

面接前に軽くミーティングを行う、評価しやすいように指標を決める、評価シートを工夫するなど、関係者間のコミュニケーションを取ることが大事です。

②構造化面談を取り入れる

面接官には面接での質問や評価基準をあらかじめ決めておき、統一した評価基準に沿って面接官が合否できるように採用面接マニュアルにまとめた上で、目線合わせのトレーニングを行っておくことで歩留まりの改善に繋がります。

構造化面談については、「構造化面接とは?効果的な実施方法と注意点を徹底解説」をご覧ください。

③面接官トレーニングを行う

現場の社員や管理職、役員など人事担当者以外が面接を担当する場合、主たる業務ではないことから、面接スキルやスタイルが歩留まり率悪化の原因になっていることがあります。

現場の仕事には精通していても、人材の目利き度はバラついているのが当然と捉え、欲しい人材の離脱や採用者のミスマッチが起きる前に面接トレーニングを行っておきましょう。

辞退者が多い

①結果を伝えるリードタイムを短くする

リ―ドタイムを短くし競合より早く通過を伝えることで、歩留まりの低下を防ぎやすくなります。

通過・合否の連略や面接実施日のリードタイムが長いと、応募者は「自分以外も沢山選んでから相対比較で判断するのだろう。とういことは不採用になる確率が高そうだな」という印象を持つため、リードタイムを短くすることで、自分の事を大事に考え、扱ってくれているとポジティブに感じるようになります。

②辞退者インタビューを実施する

内定辞退者インタビューや面接辞退者にその理由を確認することも有効です。辞退理由には、候補者の希望のケースもあれば、採用活動に問題があることも。

一例

- 求人広告や人材紹介会社に伝えている募集内容と面接官から説明されることが違う

- 良い内容ばかりを強調し、イメージギャップが起きている

- 面接官が不快を与えるような言動で接した

問題なのは、このような問題を率直に伝える候補者は稀であり、気づかずに辞退されていることです。辞退者率が高い場合、辞退者のホンネに改善のカギが隠されている可能性があります。

見当違いの対策を取るリスク減るため、辞退者への聞き取りは効果の高い施策と言えます。

③事前・事後のコミュニケーションを見直す

面接・内定辞退が増えている昨今、面接の前後にコミュニケーションを取る採用担当者は多いはずです。コミュニケーションは、ただ連絡すればいいというものではなく、相手の志望意欲を維持する、高める方法になっているかを見直してみてください。

内定→入社

入社から内定まで時間が空く場合、考える時間や他社からのオファーが入りやすことで、辞退が起きやすくなります。

新卒採用を中心に内定フォローを行う企業も増えています。

具体的には、次のような施策が挙げられます。

採用の歩留まり改善5つのポイント

採用の歩留まりを改善することは可能です。具体的なコツを解説します。

採用手法や媒体によっても歩留まりは異なる

歩留まりは、採用手法や媒体によっても異なります。ダイレクトリクルーティングなどは、欲しい人材をピンポイントで採用することを目的とする手法ですが、数多くの応募や候補者から絞るものではなく母数が大きくならないため、歩留まりの低下を防ぐことができるでしょう。

求人広告のように応募が自由な媒体は、間口が大きくターゲット外からの応募も増えやすいことが特徴です。エントリー⇒書類⇒面談など、大勢の中からふるいをかけることになるため一定の歩留まりは発生します。

| 採用手法別の歩留まりの傾向(応募→選考) | |

| 求人広告 | 低くなりがち。応募が自由にできるため |

| 人材紹介 | 高い傾向。人材紹介会社がスクリーニングを行うため |

| ダイレクトリクルーティング | 高い傾向。適切な人材に声をかけるため |

採用手法や媒体別に、どの程度の歩留まりが適正なのか、媒体担当者から他社平均のデータを聞いたり社内の過去データを積み重ねてベンチマーク水準を揃えていくことが重要です。

職種や条件によっても歩留まりは変わる

職種や募集条件によっても歩留まりは変わります。IT系や専門的な人材の獲得の場合、報酬や条件の労働市場が出来上がっている上、人材不足で優秀な人材をどの企業も欲しがっていることから歩留まりが下がりやすい傾向にあります。

そのほか、募集条件が未経験OKの場合は、ミスマッチな人材が集まりやすいことから選考プロセスの最初の方の歩留まりが悪化しやすくなる傾向があります。

採用活動の数値化から歩留まり改善はスタート

採用活動は、歩留まり率以外でも重要な指標を数値化していくことが肝心です。数値化することで、採用活動における課題が浮き彫りになります。

数値化する切り口の一例

求人広告

- 媒体別

- 掲載プラン別

- 職種別

人材紹介

- ベンダー別

- 職種別

採用手法やチャネル毎に数値化(歩留まりを算出)しておくと、効果の高い媒体や人材紹介会社を増やすべきか、変えるべきかなどの施策を立てることができます。

歩留まりの改善例

採用前半、母集団形成における歩留まりを改善する場合の改善例です。

など、採用チャネルや募集媒体の取捨選択や改善に向けた打ち手の効果測定ができるようになります。

面接の場合は、以下のような点をチェックします。

歩留まりの変化、比較方法を知っておく

選考プロセスや採用手法・媒体に応じて数値化した数値は、比較を採用施策の有効性や課題発見に繋げ、改善できるようにしていきましょう。

社内指標との比較

社内指標とは以下のような指標が挙げられます。

など

過去の傾向と比較することで、歩留まりがどのような変化・傾向にあるかを知ることができます。重要なのは、歩留まりで一喜一憂するのではなく、採用シナリオを検証することです。

一例:前年度との比較

「昨年度は、募集の段階から厳しくしたら母数が足りず、結果採用予定数を確保できなかった。今年度は間口を広げて母数を広げ、面接の精度を高めて採用予定人数を確保しよう」。

一例:職種別の比較

「営業職と事務職を同じ採用手法で母集団形成をしていたが、営業職は求人広告だけでは十分に集まらない。新しい媒体や人材紹介会社の開拓を検討しよう。それでも厳しい場合、人材要件の緩和を検討しなければ」

一例:面接官別の比較

「2次面接までは計画通りの人数で進められるのに、最終面接での歩留まりが悪い。役員が欲しい人材と面接官の間でギャップが生まれているかもしれない」

「面接官により通過率に大きな差がでているな。もう一度、採用基準の認識合わせをしておこう。来年は面接官トレーニングを事前に実施すべきかもしれない。」

社外視点での比較

社外の統計や傾向をベンチマークし、競合他社と比較することで、歩留まりを客観視することができます。

ただし、社外とのベンチマークは、多くの会社で把握できるレベルでしか集計できないため、社内ほど細かくカスタマイズして把握することは困難です。統計や集計データも、転職エージェント等の独自調査が中心になるため、人材エージェントや募集媒体の担当から社外の傾向を教えてもらい、比較して世間水準とのギャップを把握すると良いでしょう。

専門家の知見も積極的に取り入れる

若年層を中心に人手不足な上、求職者の働く意識も大きく変化しているため、自社の採用活動が問題ないか第三者の目線で意見をもらうことも検討しましょう。

コロナ前、後でも求職者の意識は大きく変化しています。それらを全て自社の認識でアップデートしていくには骨が折れる上、時代とのズレにより採用を失敗し取り返しがつかない状況になるリスクもあります。

労働・採用市場に常に触れ、その変化を現場で日々感じ取り、書籍や記事になる前の情報や打ち手をアップデートし続けているのは採用コンサルタントなどの専門家です。変化が激しい今だからこそ、外部専門家の知見を積極的に取り入れることは有益と言えるでしょう。

客観的な課題分析と適した施策の選択をサポート

マンパワーグループでは、採用支援として年間5,000人以上の採用をサポートしています。

「時間や担当者が不足して課題分析が十分にできない」「ノウハウと今の市況がわからず、自社に適した施策を立案できない、」という悩みの解消するために採用コンサルティングを導入している企業も多くいます。

現状の分析と狙っているターゲット層や予算、知名度などを踏まえた施策を打ち立てなければ、時間やコストをかけたのに採用できない、という事態に陥ってしまいます。

今の課題感や市況について、オンラインでの情報交換の場も設けていますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

マンパワーグループの採用代行サービス資料をダウンロードする >>

面接官代行・面接官トレーニングサービス案内

面接官が不足している企業向けに、「面接官代行」や「面接官トレーニング」、さらには関連事務の代行まで幅広くサポートするサービスです。事例/実績も掲載された資料をご案内します。

<この資料でわかること>

・ マンパワーグループの企業概要・採用支援体制

・ 面接官代行サービスの特徴・提供範囲

・ トレーニングや事務代行の内容

・ 役割分担のケーススタディ/導入事例

・ サービス導入の流れまで

まとめ

採用の世界もAIの活用をはじめとしたDX化の波が押し寄せていますが、その幹となるのは「歩留まり」です。テクノロジーの前に歩留まり率をもとに採用全体の課題を可視化し、改善するために対策を講じ、採用フローのPDCAを回すことで、採用戦略の確度と精度を上げていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次