Z世代の仕事における特徴とは?育成とマネジメントを解説

目次

2020卒以降の新規学卒者は、いわゆる「Z世代(1995年~2010年に生まれた世代)」が中心です。

「Z世代」は、多くが就職氷河期を経験した「X世代」や、ミレニアム世代とも呼ばれる「Y世代」とも異なる特徴を持つと言われており、「Z世代」のマネジメントに悩みを抱えている方もいるでしょう。

本記事では、Z世代の特徴を踏まえた上で効果的なマネジメント方法について解説します。

若手人材の育成型派遣サービスは、若手人材の確保に課題を抱える企業の解決策として活用されております。本資料ではサービスの特長、サポート体制、導入企業のコメント事例などを紹介しています。

- 新卒が配属されなかった

- 若手中心の職場のため、若年層を希望

- 将来を担う人材の確保に苦戦している

上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。

Z世代とは?

Z世代とは、一般的に1995年~2010年に生まれた世代のことを指し、2020年以降の新卒はこのZ世代です。

世代の特徴としては、以下のような点があげられます。

- テクノロジーへの抵抗はすくなく、生活の一部として育ってきた

- ミレニアム世代よりもさらに多様な文化に対し理解がある

- 社会的、環境的な問題への関心が高い傾向にある

上記は全てのZ世代にあてはまるわけではありませんが、代表的な特徴として知られています。

Z世代の育成・マネジメントに関する課題

月間総務の調査によると、Z世代の教育担当者は、以下の悩みを抱えています。

- モチベーションアップのために、どのようなアプローチが効果的かわからない

- 言われたことはとりあえずこなすが、それ以外はせず、自分で考えない

- 上の世代の現場の社員が価値観のシフトができていない

- 上の世代の教育やマネジメントに関する考え方に違和感を持ち、ハラスメント扱いされることが多い」

出典:『月刊総務』調査 Z世代のマネジメントは「難しい」の回答が半数以上。「ハラスメント扱いされる」といった悩みも ![]()

上記の悩みに共通しているのは、「Z世代の社員の価値観や志向性への理解が難しい」ことだと考えられます。Z世代の特徴を把握し、彼らに合ったマネジメントの方法を考えることが大切です。

「言っても分かってもらえないのでは」「伝え方が悪いのか反発されてしまう」「パワハラにならないか心配」など、部下の行動改善を促すための指導に躊躇してしまう管理職は多いものです。

たとえ部下にとって耳の痛い内容だったとしても、部下に納得・改善してもらうため「正しくフィードバックする"技術"」について解説した資料をダウンロードいただけます。

「現場のパフォーマンスを高めるネガティブフィードバックとは」をダウンロードする

仕事に対するZ世代の4つの特徴

仕事に対してZ世代は、以下のような特徴があります。特徴を押さえておくことで、育成やマネジメントに役立ちます。

- ワークライフバランスを重視している

- 多様な価値観を重視し、承認欲求が高め

- キャリア開発に積極的

- 社会的意義を重視する

以下に、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

1.ワークライフバランスを重視している

SoZo株式会社の調査によると、Z世代に「働く場所において重視するポイント」を尋ねた結果、1位は「ワークライフバランス」で、63.2%の人が重要視しています。

出典:SoZo株式会社【Z世代】SDGs シューカツ解体白書 ![]()

調査結果から、「働き方改革」の推進により、長時間労働の見直しや多様な働き方の受容など、個々人のライフスタイルを重視した働き方ができる社会の流れにZ世代が共感していることがわかります。

SNSを活用したコミュニケーションが得意

Z世代は幼少期からスマートフォンが身近な存在です。そのため、SNSを通じて人と繋がりながら情報を集め、意思決定を行います。

特に、就職活動を進めるZ世代の中には、SNSを活用する学生が一定数存在します。株式会社インタツアーの調査によれば、就職活動で人気のあるSNSはTwitterやInstagram、YouTubeで、選考フェーズに応じてSNSを切り替えて情報を収集している様子がうかがえます。

出典:PR TIMES「【就活生のSNS利用】就活のフェーズ進行につれてTL閲覧中心から検索活用が増加 「社内の様子がわかるコンテンツ」で志望度は上昇」 ![]()

2.多様な価値観を重視し、承認欲求が高め

Z世代で特徴的なのは「価値相対主義(多様な価値観に受容的)」という価値観です。Z世代は、性別・年齢・国籍・宗教・価値観・障害の有無などの多様性を重視する社会で育ったため、「みんな違ってみんな良い」という価値観を大切にします。

価値相対主義の影響下においては、自己の価値判断が絶対ではないため「周囲に認められること」が意思決定に影響しやすくなる傾向にあります。よって、仕事においても絶対的なこだわりはなく、「成果を出し、周囲の役に立ち、喜ばれること」によって得られる他者からの承認がやる気の源泉になりやすいです。

3.キャリア開発に積極的

Z世代は、幼少期からアメリカの同時多発テロやリーマンショック、東日本大震災など経済不況や社会不安を経験している世代です。将来が見通しにくい社会に生まれたZ世代は、1社目の企業に依存せず、社会情勢を考慮しながら自らのキャリアを築きたいと考える傾向があります。

そのため、副業や転職などに対する抵抗感が少なく、キャリアアップの選択肢として前向きに考えている傾向が強いです。2023年卒の学生に対する株式会社ビズリーチの調査でも、半数以上が入社する会社を選ぶ際に「転職」を視野に入れています。マネジメントの際には、自己成長の機会を提供することが重要になるでしょう。

4.社会的意義を重視する

Z世代は幼少期から社会不安が続くなか、学校教育を通じて社会問題について学んできています。さらに、SNSを通じてリアルタイムで社会問題に関する情報を入手でき、多様な考え方を持つ人々が議論を交わす光景も見られるため、社会問題を身近に感じやすいという傾向があります。

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントが2020年・2022年に実施した調査でも、Z世代の半数以上が社会的課題の解決に関心があると回答しています。

よって、Z世代の中には企業が行う組織活動の社会的責任(CSR※)に関心を持つ人々も多いと考えられます。

出典:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント「Z世代のSDGsと消費に関する意識調査」(PDF) ![]()

※CSRとは……

企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方です。

ポテンシャルが高く、業務習得のキャッチアップが早い若手人材をコンサルタントが適性を見極めて派遣します。

- 新卒が配属されなかった

- 20代若手中心の職場のため、若年層採用を希望を採用したい

- 将来を担う人材の確保に苦戦している

上記のようなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいサービスです。

Z世代におすすめのマネジメント方法

マネジメントの基本は、「人を見て法を説け」です。相手の性格や志向性を考慮した指導が重要です。以下では、Z世代の特徴を踏まえた効果的なマネジメント方法を解説します。

- 相性の良い配置を検討する

- メンター制度を取り入れる

- 人材開発委員会を設置する

- 多様性を認めるキャリアパスを設定する

- 仕事への意味づけを徹底する

相性の良い配置を検討する

個々に合わせた指導を行う上で、重要なのは「配置」です。部下が「隅から隅まで学びたい」と思っている場合は、上司が「1から10まで細かく指導したい」という姿勢で仕事をサポートします。しかし、放任主義な上司だと、お互いに不快な状況になる可能性があります。上司自身も部下の価値観や性格を理解することで、効果的な育成方針を立てやすくなるでしょう。

また、Z世代の社員は人間関係を重視する傾向があります。Z世代にとって職場での「人間関係の良さ」は重要な要素です。配属先やチームの上司を決める際には、慎重に検討する必要があります。

以上の観点から、配属先や上司を決める際には、適性検査やこれまでの面談の情報を参考に相性の良い組み合わせを考慮した人員配置をすることが重要です。

メンター制度を取り入れる

メンター制度を取り入れることも良い方法です。メンター制度は、若手社員(メンティ)をサポートするために、配属部署の直属の上司・マネージャーとは別に、年齢や社歴の近い先輩社員をメンターとして指名する制度です。

メンターは正式な上司ではないため、直接の利害関係もなく、気軽かつフラットな環境でさまざまな相談がしやすくなります。メンターの育成により、若手社員は基礎的なスキルやマナーを身に付けられるでしょう。

他にも、直属の上司に言えない悩みをメンターが聞いてくれることで、育成にかかる上司の負担が軽減される、上司との相性の良くない配置であっても、メンターによるサポート・フォローで乗り越えられる可能性があるなどの利点があります。

個々にあわせた育成を議論する場を設ける

定期的に役職者など上位層が集まり、それぞれの部下一人ひとりに対してどのような育成をするべきか議論する機会を設けることも有効です。

この場では「能力」と「志向」に注目することが重要です。「能力」とは、何ができるのか(CAN)、「志向」とは何をやりたいのか(WILL)です。本人が能力を開発すべき領域と本人のやりたいことを考慮しながら、仕事の振り分けを検討することで、上司はマネジメントの方針を立てやすくなるだけでなく、本人のキャリア開発の満足度も向上します。

関連記事

何ができるのか(CAN)、「志向」とは何をやりたいのか(WILL)の考え方については、「仕事への好循環をもたらす部下とのコミュニケーション方法」でさらに詳しく説明しています。

多様性を認めるキャリアパスを設定する

Z世代は、自発的にキャリア形成をする意欲が強いという特徴があります。会社側も個々のキャリアをサポートし、多様性を尊重することが重要です。具体的な取り組みとしては、人員不足の部署から社内で異動希望者を募る「社内公募制度」を導入することや、興味のある職種に挑戦できる仕組みを作ることが挙げられます。

また、キャリア形成が相談できるキャリアコンサルティングの機会を提供したり、社内報で内定者研修の中でキャリア事例を共有したりすることも有効です。

企業内でキャリアパスを共有することは、理想とするキャリアの模索に役立つとアピールできます。

仕事への意味づけを徹底する

Z世代に自発的に動いてもらうための鍵は「仕事への意味づけ」です。Z世代は正しい答えや目標、ゴールが見えないことに対して行動しにくい傾向があります。

しかし、取り組むことの意味を感じ納得できれば、Z世代は率先して行動できるようになるでしょう。特にZ世代は、社会的な意義を重視します。現在の仕事が誰に役立つのか、事業にどのようなプラスの影響があるのかを丁寧に伝えることが重要です。

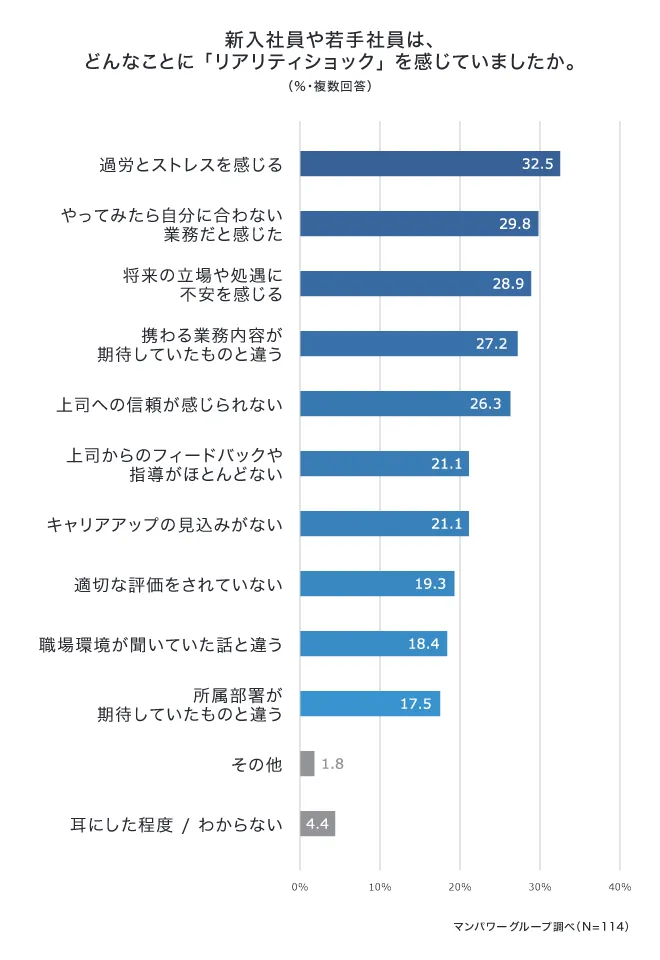

【調査データ】新入社員が受けるリアリティショック

価値観の違う世代が共に働くことになるため、意思疎通がうまくいかないことや自身が新卒だったころとは違う行動特性をもっているがために、理解しがたいところもあるかもしれません。

しかし、労働人口は減少の一途であり、特に若手人材は貴重な時代です。考え方や価値観に理解を示し、どのようなことに困っているのか、悩んでいるのかを知ることは大切です。また、自身も世代間ギャップに悩んではいなかったでしょうか?

下記は、マンパワーグループが2023年に人事担当者向けに実施した「新入社員のリアリティショック」に関する調査データです。

調査データ:https://www.manpowergroup.jp/client/jinji/20230614.html

さまざまな価値観にショックを受けるのは、新入社員側も同じであり、慣れない環境や立場から悩みを相談できない社員も少なくないでしょう。一般的に言える特徴はあるといえども、まずは本人をよく知ることでより効果的なマネジメント・育成が見えきます。

ジェネレーションギャップをデメリットとするのではなく、互いの刺激としてコミュニケーションを取っていく姿勢が求められます。

Z世代の育成・マネジメントに関するよくある質問

Z世代のマネジメントに関するよくある質問に回答します。

Z世代のやる気を引き出すにはどうすればよいですか?

Z世代のやる気を引き出すには、「この組織で役に立ちたい」と思ってもらうことが重要です。自分に向けられた好意に応えたいと思えるからこそ、成長意欲が高まり、仕事へのやる気が湧いてきます。

Z世代は、どのようなリーダーシップを求めていますか?

株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、2011年と2021年の比較で、上司や理想的な職場のイメージが変化しています。上司世代にとって、以前は共有の目標設定や鍛錬、活気といった要素が重要視されていました。

出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「Z世代の新人・若手の育て方・生かし方」 ![]()

現在の若者たちからは、個性の尊重や助け合い、丁寧な指導などが求められる傾向にあります。上司が上から指示を出すだけでなく、部下に奉仕の姿勢を持ち、目標達成のためにサポートすることが大切です。

Z世代に対してどのようにフィードバックすればよいですか?

フィードバックには、ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックの2種類があります。ポジティブフィードバックは部下の優れた点を前向きな表現で伝えるものです。一方、ネガティブフィードバックは行動の改善点を伝えます。日本人は、ネガティブフィードバックを苦手としているため、安易に行うのは避けるべきです。

ネガティブなフィードバックをする際には、相手の人格や能力ではなく、具体的な行動や発言に対してフィードバックするようにしましょう。

Z世代に対してフィードバックする際は、信頼関係を築くことが大切です。Z世代に「厳しいことを言われても納得できる」と思える関係を構築することが、ファーストステップになります。

リモート環境で、Z世代のマネジメントをする際に気を付けるポイントは?

リモート環境は、孤独を感じやすいという人もいます。社会人になって初めて一人暮らしを始めたという人は、周囲に人がいない環境に慣れておらずなおさら孤独を感じやすいかもしれません。Z世代の社員の中には、「周囲の役に立つこと」を特に重視している人も多いため、モチベーションを保つことが難しいでしょう。さらに、若手社員は自律的に仕事を進めることが難しいため、援助を求められずストレスがたまり、燃え尽き症候群になる可能性もあります。チャットツールの導入など、リモート環境下でも、ためらわずに質問ができるような環境整備はマストだといえます。

また、メンタルヘルスの悪化を防ぐために、労務管理に注力しましょう。深夜や早朝など異常な時間帯で働いていないかを確認します。さらに、テキストやチャットでのコミュニケーション量に変化があるか、オンライン会議での様子に問題はないかなども確認します。異変を感じた場合はサポートし、必要に応じて業務の整理や作業量の調整を行いましょう。

加えて、定期的に1on1の時間を設けてください。1on1の時間は孤独感を軽減し、社員の課題や悩みに寄り添いながら、相談しやすい環境を作ることにも効果的です。

若手人材確保を派遣で検討してみませんか?

M-Shineは、20代を中心とした若手人材に特化した派遣サービスです。Z世代をはじめとする若手人材の確保に課題を抱える企業に向けて、サービスの特長やサポート体制、導入企業の声をまとめた資料をご用意しました。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ M-Shineサービスの詳細

・ M-Shineスタッフの属性・人物像 など

・ 導入企業からの声

・ 正社員登用の実例 など

まとめ

Z世代は取り巻く環境の変化により、従来の世代とは異なる価値観やキャリア観を持っているため、従来のマネジメント方法では効果が出にくい面もあります。本記事で解説したZ世代の特徴を踏まえたうえで必要な関わりかたを模索するところから始めましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次