管理職研修の実施目的と内容|基本テーマやポイント、導入例を紹介

目次

スポーツの世界で「名選手、必ずしも名監督にあらず」という格言があります。この言葉は企業にも当てはまり、優秀な社員が優秀な管理職になるとは限りません。プレイヤーとして活躍していた社員が、管理職になった途端に組織がまとまらなくなってしまうこともあります。

特に最初は「管理職になった」ではなく、「管理職になる」という意識付けをするためにも、管理職研修は重要です。

筆者自身、講師として多数の企業で管理職研修を行ってきました。今回は、筆者の経験に基づいて、管理職研修の目的から実施したい基本テーマ・プログラム、導入ポイント、導入例についてお伝えします。

管理職研修の目的

管理職研修の大きな目的は「自分視点から集団視点へ意識を転換させる」ことです。

集団視点とは、部下や組織全体のことを踏まえて、管理職業務を全うすることを意味します。

ここでは、管理職研修の目的を掘り下げて解説します。

管理職がぶつかる4つの壁を乗り越える

管理職になると、次の4つの壁にぶつかると言われています。

【組織面の壁】

組織として機能させるために必要な組織目標や解決すべき課題を具体化しなければならないこと。適切な目標設定やKPIなど組織の方向性を決めることが求められます。

【連携面の壁】

部署やチームは、単体で何かを成し遂げられるわけではありません。部門の垣根を超えて解決しなければならない課題に直面し、それを解決することが求められます。

【育成面の壁】

「人を育てる」ということが管理職に課せられた大きなタスクのひとつです。部下を理解し、強みを知り適切な配置を考えます。また、部下の成長を支援する方法を考え、実践しなければなりません。

【管理面の壁】

最近では、プレイングマネージャーも増えており、自身の業務と目標達成に向けた活動を行いつつ、組織の管理職として期待される業務を行う必要があります。このバランス取りに苦労する管理職は多くいます。

4つの壁は、自分視点から集団視点に変化することで顕在化します。これらの壁を乗り越えるきっかけを作るのが管理職研修です。

プレイヤーから管理職への役割転換を促す

企業から期待される役割が変わったことを意識づけ、管理職として経営を担う一端になることへの動機づけを行うことも、管理職研修の目的です。

管理職としての役割を要領よく理解して実行することは、初めて管理職に任命された人にとって簡単ではありません。管理職の指示や命令が何を根拠に行われているのかを知る機会が必要です。

組織の戦略立案と目標を設定できるようにする

管理職には、任された組織の将来や役割を自ら考えて、具体的な表現で部下に伝える役割があります。

しかし、「組織の将来や社内での期待を中長期的に分析して戦略を整える」「戦略に沿って目標を設定する」「目標を組織が一体となって実現する」という一連のプロセスを、管理職になるまでに経験する機会は通常ありません。

経験のない部分を補う意味でも、管理職研修が必要とされます。

組織の活性化のカギは、経営陣と現場をつなぐ「管理職」

全社的な取り組みを行う際には、経営層の考えを現場に浸透させる、あるいは現場社員の意見を積極的に吸い上げる管理職の存在が重要な鍵を握ります。つまり、組織改革を成功させるには、トップダウン方式にせよボトムアップ方式にせよ、管理職の意識改革から始める必要があるのです。

本資料では、経営者と現場をつなぐ管理職を変革推進者にする5つのポイントを解説しています。

社会の変化に適応するための導入理由

基本的には先述した目的のために管理職研修が行われますが、近年の市場変化や世界的な潮流によって、管理職研修には新たなニーズが生まれています。現代企業で、管理職研修が今まで以上に重要とされている理由を紹介します。

「オフライン」から「オンライン」の変化に対応するため

近年、新型コロナウイルスの影響で社会は大きく変化し、リモートワークが推進されるなど、私たちの働き方が様変わりしています。単身赴任を廃止する企業や、決まった場所に出社しなくて良い制度を導入する企業も出てきました。また、会議や研修もZoomやMicrosoft Teamsのようなオンライン会議ツールを用いて行われることが一般的になってきました。

コミュニケーションの場がオフラインからオンラインに変化してきたことで、管理職と部下とのコミュニケーションスタイルも変わらざるをえなくなっています。このような変化に対応できる管理職が求められるようになり、オンライン環境下でのマネジメントに関する研修も増えています。

社会的存在としての姿勢が重視され始めているため

世界的な潮流として、持続的な循環型社会を構築していくためのSDGsやESGへの取り組みが企業に求められています。財務情報だけでなく、環境・社会・ガバナンスという非財務情報が投資情報として重視されるなど、企業を見る目は常に変化しています。

経営の一翼を担う管理職は、社内事情に通じていればよい時代ではなくなりました。企業があるべき姿を達成するために、組織をマネジメントする力が求められており、そうしたスキルや知識を学ぶ研修が行われるようになっています。

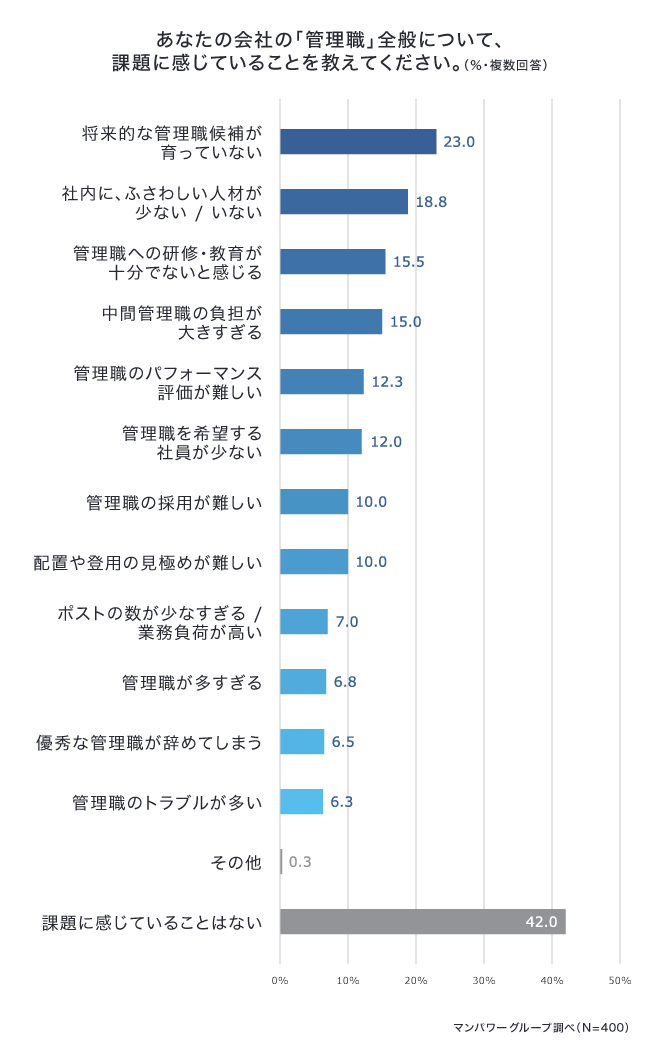

調査結果:管理職に対する課題感

マンパワーグループが2023年1月に人事担当者に対して実施したアンケート調査では、半数以上が管理職について何らかの課題を抱えていると回答しています。

課題を感じていると回答した人事担当者に、どのように課題に対処しているかを聞いたところ、具体的な対処としては「現管理職向けの教育を行っている」が最も多い回答で、「管理職候補の育成を実施している」が続き、研修など社員教育による課題解決が主流であることが伺えます。

管理職に求められる5つの能力・役割

管理職は組織を牽引するリーダーです。米国のブレイクとムートンによって提唱されたマネジリアルグリッド理論では、「人間に対する関心」と「業績に対する関心」の双方が高いのが理想的なリーダーであるとされています。

つまり、「部下に対する関心」と「組織の業績に対する関心」のことと言い換えられます。ここで紹介する能力や役割も、「部下」と「組織の業績」が軸になります。

部下の育成

内閣官房による「管理職のマネジメント能力に関するアンケート調査」では、『管理職がマネジメント行動をとれていない行動』の筆頭として、管理職・一般社員ともに「部下のキャリア形成や人材育成に対する支援」が挙げられています。多くの管理職が、部下の育成を十分に行えていないことがうかがえます。

上司としての背中を見せるだけでは、部下は育ちません。部下の育成方法を考え、計画し、実践・フォローすることは、現代の管理職が果たすべき役割の一つです。

出典:管理職のマネジメント能力に関するアンケート調査 結果概要(中間報告)|内閣官房内閣人事局(PDF)![]()

チームビルディングの強化

企業には正社員から契約社員、派遣社員、アルバイト・パートタイマーまで、さまざまな働き方をする人材がいます。外国籍の社員がいることも珍しくなくなってきました。多様な人間がいる中での利害や意見の調整が、管理職には求められます。

具体的には、個人面談や、会議内での意見調整などが挙げられます。コミュニケーションを通して組織としての目標を共有し、目的をもった強いチームを構築することが、管理職の役割です。

人事評価

人事評価は、単に部下の点数をつける作業ではありません。自社の基準に沿った適切なフィードバックをすることで、組織の業績向上にもつながる重要な機会です。つまり、人材育成のための有効なツールとして、人事評価を活用することが、管理職には求められます。

管理職は自社内で統一した評価手順を正しく理解して、そのルールに従って人事評価を行わなければなりません。しかし、管理職が自社の評価基準を正しく理解していない事例を、筆者は数多く見てきました。人事評価で処遇に大きな差がつかないことから、自社の評価基準ではなく、個人の感覚で部下の評価を実施していることが原因の一つです。管理職は人事評価が有効な育成ツールだという視点を養う必要があります。

問題解決

管理職に期待されている能力のひとつに、複数のソリューションを組みあわせて最適解を考えられる問題解決力があります。問題解決力を養うには、「組織にとって重大な影響がある」もしくは「将来拡大する恐れがある」といった、多面的な問題の捉え方をする能力が求められます。

例えば、製品の瑕疵が起きたケースで考えてみると、配送時の問題であれば代替品で解決する場合もあります。しかし、製造時の問題となると、販売先全体に影響が広がる恐れが生じます。

管理職は、起こりえるリスクを想定し、個人では解決できない難題や前例のない課題に対処できる問題解決力を身に付けることで、リーダーとしての実力が向上していきます。

関連記事

管理職の教育 課題は客観的視点

目標設定

管理職は自社全体の戦略を踏まえた目標を、組織単位で設定するスキルが求められます。組織単位の目標は、組織運営の方向性を示し、組織業績を向上させるために必要です。この目標は売上や利益のような財務的な数値に限りません。近年SDGsやESG、CSRなどが注目されているように、「社会的な環境変化を含めた組織課題への対応」を含んだものと考えるべきでしょう。

また、目標は部下に浸透して初めて意味を持つため、部下にも納得できる形で目標を提示することが望まれます。

管理職に求められるスキルについては、「管理職に求められる能力は?スキルを高める方法も解説」で詳しく解説しています。

管理職研修の種類

管理職研修は、任命のタイミングや職位による役割の違いに応じて、適したプログラムを用意する必要があります。ここでは、代表的なプログラムを紹介します。

新任管理職研修

初めて管理職に登用された社員を対象に「管理職とは何か」を中心に講義を進める研修です。主任研修や係長研修と呼ばれることもあります。

一般的に、プレイヤーから管理職への役割転換の支援を目的とするもので、4つの壁を乗り越えるための具体的方法を学ぶことに主眼が置かれます。

あらためて就業規則や労働法規について学ぶほか、初めて部下を評価する立場になるので、評価の仕組みについても学ぶ機会になります。

中堅管理職研修

新任管理職研修からしばらく経って行われる研修です。中堅管理職研修は、一般的に課長研修として実施されることが多く、受講者同士の議論を通して自己のマネジメントスタイルをチェックすることが大きな目的です。

具体的には、同じポジションの管理職が集まって共通のテーマで議論することによって、お互いの考え方や経験をシェアする中で、各管理職のマネジメントスタイルに問題点がないかを確認します。

上級管理職研修

一般的に部長研修と呼ばれる、役員になる手前の役員候補者を対象とした研修です。上級管理職は経営に近く、管理する組織が複数あることから組織目標は広範囲に渡ります。

経営へのインパクトも大きいことから、管理職が組織の枠組みにとらわれず、経営者目線で物事を考えられるようになることが、上級管理職研修の目的です。

他社事例を分析したり、自社を分析したりすることで、組織のあるべき方向性を考える思考訓練を行います。

管理職研修で実施したいテーマ・プログラム

管理職研修において基本的な6つのテーマやプログラムを紹介します。これらを土台に、企業の実情に応じて研修を発展させていくことが望ましいです。

部下指導・育成

部下指導・育成の研修としてよく用いられるのが「コーチング」という手法です。上司の知識と経験を部下に教える「ティーチング」に対して、コーチングは部下の話を傾聴することに重きを置き、効果的な質問によって本人の考えや意欲を引き出すアプローチ方法です。

ティーチングによる指導・育成が重要であることには変わりありませんが、それだけでは部下はいつまでも教わることから脱皮できません。部下指導・育成においてこれらの指導法の使い分けが重要です。

チームマネジメント・チームビルディング

上司だけが考える組織から、全員が考える組織をつくることが、チームマネジメントのポイントです。

例えば、会議で参加者の意見を引き出すための方法として、「ファシリテーション」を研修プログラムに取り入れます。ファシリテーションとは、参加メンバーに関与しつつ全体最適になるように会議を進めることです。

上意下達の組織は上司の能力以上のことはできませんが、チームの力を結集することで上司の能力以上の力が生み出される可能性が生まれます。

コーポレートガバナンス・コンプライアンス

コーポレートガバナンスとは「企業統治」のことで、経営において公正な判断・運営がなされるよう統制する仕組みを表しています。企業活動はさまざまな法律に基づいて行うことが定められています。株主に対して適切な利益を確保する責任を負うのは当然のことです。また、法令に違反すれば社会から厳しく糾弾されます。

多くの企業でコンプライアンス(法令順守)研修が行われていますが、古くは男女機会均等から、近年の同一労働同一賃金まで、企業を取り巻く法律は常に変わります。

企業統治のあり方は、年々アップデートされるので、それにあわせて管理職の知識もアップデートすることが必要です。

労務管理

部下の就業状況や健康管理などが、管理職の労務管理業務として挙げられます。就業規則に基づいた勤怠管理だけでなく、部下一人ひとりに無理な働かせをしていないかどうかチェックする必要があります。

それには管理職自身が「タイムマネジメント」を実践できていて、部下にもやり方を教えられる関係性が理想的です。

また、部下の健康管理も管理職の役割です。健康管理に関して、経済産業省が「健康経営」を推進し、厚労省は「メンタルヘルス」の指針を出しています。

特にメンタルヘルスについては、事業所にストレスチェック制度の創設が義務付けられるようになりました。

健康に関する情報提供など、管理者としての役割を果たすための内容を管理職研修に取り入れましょう。

人事評価・考課

管理職の中で統一した評価基準ができるように、具体的な事例を基に評価のすり合わせを行います。

また、評価結果を部下にフィードバックする演習を実施することによって、評価を育成に役立てるツールとして活用できるようにします。

評価制度の理解度や方法が管理職によって異なることがないよう、人事評価・効果のプログラムを実施します。

事業計画の立案

組織の目標を立てるためには、組織が置かれている状況や、今後の組織の方向を管理職が自ら考えなければなりません。

上位の経営層から目標が与えられる場合もありますが、変化が激しい現在の環境下では、管理職が主体的に組織の方向性を導き出すことが求められています。

中長期的な市場の変化予測や、それに基づく戦略を立案する計画力など、事業計画立案のプログラムが管理職研修には必要です。

キャリア開発・階層別・課題別のセミナー

マンパワーグループのライトマネジメント事業部は、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプのセミナーをご用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

管理職研修を形骸化させない3つのポイント

管理職研修を実施する際のポイントを筆者の経験も踏まえて3つ紹介します。

実務を想定した具体的事例を用いる

研修は実際起こりえるシーンを具体的に想定して、実践的に行いましょう。主な研修の進め方には「講義」「事例研究(グループワーク)」「ロール・プレイング」があります。

【講義】

テキストを基に講師が口頭で解説を加えていく方法。知識や経験則のように、受講者側が知らない内容(法令など)を習得する場面で効果的です。

【事例研究】

仮の状況設定に基づく資料を読んで、受講者同士が議論をする方法。

「ある状況下を事例として、自分ならどう判断するか」を受講者同士が意見を交換しながら、考え方の基盤(論理的思考など)を共有する場面で効果的です。

【ロール・プレイング】

例えば二人一組で「上司」と「部下」に分かれてその役柄を実際に演じてみる、といった方法。

対人関係における実際の振る舞いを相互に観察しながら自分の振る舞い(部下との接し方など)を確認する場面で効果的です。

いずれの場合でも、実務を想定した具体的な事例(実際に現場で起きた事例や同じ業界の他社事例など)を用いると、受講者の理解が進みます。

具体的な行動プランの落とし込み

研修でよく起きてしまうのが「研修をやって終わり」になることです。管理職研修で学んだことを実務で活かすためには、行動計画の作成が効果的です。

例えば「管理職の4つの壁を乗り越えるために、今後どのような取り組みをしますか?」という設問で、研修の終わりに今後1年程度の行動計画を立てる時間を設けます。

業務で実績を上げられるようになるまでには時間を要すため、行動プランを立てなければ実際に行動に移せず、望む成果は得られません。受けた研修内容を忘れないうちに行動プランに落とし込むようにしましょう。

フォローアップ研修の実施

タイミングを見計らってフォローアップ研修を行うとよいでしょう。なぜなら、管理職研修で一度得た知識や体験が実務で生かされたとしても、何年か経てば陳腐化したり忘れられたりするからです。

また、人事評価の評価方法が変わったり、数年経つと慣れによって管理職の部下との面談がおろそかになったりすることがあります。

フォローアップ研修は、知識のインプットよりもアップデートやリマインドが主眼になるので、受講者同士の情報交換に重点を置くと効果的です。時間も長くとる必要はありません。E-ラーニングやオンライン・ミーティングを活用するのも良い方法です。

管理職研修を設計・企画に関する注意点

管理職研修を設計・企画する場合、以下の3つの点に注意してください。

スキルとマインドの両方を教育する

管理職は部下やチームの目標達成を推進していく役割があります。目標設定や人材育成、コミュニケーションなどのスキルはもちろん、それらを支えるマインドセットも重要です。

マインドセットとは、物事に対する考え方や捉え方、価値観のことです。管理職のマインドセットとして、以下のようなものが求められます。

リーダーシップを取る意識

「部下やチームを導く」という意識は大切です。部下の成長を促し、組織の目標達成に貢献する姿勢が求められます。

信頼構築の意識

円滑なコミュニケーションを心がけ、部下や上司、顧客など、さまざまなステークホルダーと信頼関係を築く姿勢が求められます。

問題を解決していく姿勢

複雑な問題にも柔軟に対応し、解決策を見出す姿勢が求められます。問題解決には、自分の立場を俯瞰し、さまざまな視点から考えることが必要となってきます。

変化を受け入れる柔軟性

変化に柔軟に対応するためのマインドもとても重要です。VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)の時代において、変化をチャンスと捉え、積極的に取り組む姿勢が求められます。

これらのマインドセットを身に付けることで、管理職はより効果的に部下やチームを導くことができます。研修では、座学やロールプレイングなどを通じて、管理職に求められるマインドセットを理解してもらい、実践できるようにしましょう。

研修の目的を明確にし、最初に理解してもらう

管理職研修の目的を明確にし、受講者やその上司に意義を理解してもらうことは、研修の成功を左右する重要なポイントです。

研修の目的を明確にすることで、研修の方向性が定まり、受講者やその上司も研修に期待する成果が理解しやすくなります。また、研修の目的を明確にすることで、研修の成果を測定しやすくなり、効果的な研修の実施につながります。

「人事担当者が決めた研修」と思っていては、効果はあまり期待できません。この研修のゴールはどこで、それは自分にどんなメリットがあるのかを理解してもらうことで、研修の効果が発揮されます。

研修プログラムは適宜見直す

現場から「研修の内容が実務にそぐわなく、仕方なく受講する」「むしろ業務の妨げになった」という声は少なくありません。

管理職研修は、組織の環境や課題、受講者のニーズが変化することを踏まえ、適宜見直すことが重要です。

以下に管理職研修を見直す必要がある主な理由を挙げます。

組織の環境や課題の変化

組織を取り巻く環境や課題は、常に変化しています。そのため、管理職に求められるスキルやマインドセットも変化していきます。研修の内容が現状の組織の環境や課題に対応していないと、効果が十分に発揮されません。

受講者のニーズや課題の変化

管理職の経験やスキル・課題は、人によって異なります。世代間の考え方や価値観の違いなどもでてくるでしょう。研修の内容が受講者のニーズや課題に対応していないと、受講者が研修から十分に学べません。

資料:年上部下・年下上司はなぜわかり合えないのか?コミュニケーション不全を乗り越える”3つ”の解決策

研修の効果の検証

研修の効果を検証し、必要に応じて研修内容や方法を改善することも重要です。研修の効果を検証することで、研修が受講者の成長や組織の目標達成に貢献していることを確認することができます。

組織や管理職本人との意見交換、インタビューなどを適宜実施し、現場と認識の乖離が起きないよう努めます。

管理職研修は、管理職の成長と組織の活性化に欠かせないものです。適宜見直すことで、より効果的な研修を実施し、組織の目標達成に貢献することができます。

管理職研修の導入例

管理職研修は、目的や人数、時間数によって、企業によって形式が異なります。筆者の経験を基に新任管理職を対象とした導入事例(2日間のタイムスケジュール)を紹介します。

| 時間 | 第 一 日 目 | 時間 | 第 二 日 目 |

| 9:00 | 開講挨拶/研修オリエンテーション | 9:00 | 人事評価と目標設定 当社制度の解説 |

| 10:00 | 管理職の役割とは何か 労務管理についての説明 |

10:00 | 演習(今期の目標を設定する) |

| 11:00 | コンプライアンスについての説明 | 11:00 | 評価について 演習(事例に基づくグループ・ワーク) |

| 12:00 | 昼 食 | 12:00 | 昼 食 |

| 13:00 | 管理者に必要とされる対人スキル | 13:00 | 評価面談 面談についてのビデオ学習 |

| 14:00 | コーチングとは | 14:00 | 演習(上司と部下のロール・プレイ) |

| 15:00 | 演習(上司と部下のロール・プレイ) | 15:00 | 管理職研修の振り返り |

| 16:00 | 組織力を強化するファシリテーションとは | 16:00 | 行動計画の作成 行動計画の発表 |

| 17:00 | 演習(効果的な会議のロール・プレイ) | 17:00 | 閉講挨拶 |

| 一日目研修終了 | 二日目研修終了 |

新任管理職研修のモデルケースとして必要な内容が網羅的に盛り込まれています。自社の課題に沿ってプログラムを取捨選択し、内容の充実を図ってください。

まとめ

管理職は企業経営の要です。以前は社内情報を統制し、文字どおり管理することが役割でしたが、現在は組織を取り巻く環境に応じて、組織の姿を自ら考えて変えていける管理職が経営陣からも部下からも期待されています。

管理職研修も従来からある知識の伝達ではなく、情報を駆使して組織を成長させていけるような、管理職自身の業務推進力を鍛えるものに変化しています。

管理職研修の活用によって、管理職だけでなく部下の能力も高められる集団視点を持ったリーダーを輩出できるよう、今回の記事をご活用ください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次