なぜ採用業務は効率化できないのか?5つの課題と解決策

目次

人材の流動性の高まりや、継続する売り手市場などから、採用の難易度は上がっており、企業は人材確保のため、採用活動に多くのリソースを割かざるを得ない状況にあります。

限られた時間と工数の中で新たな打ち手を行うためには、既存業務の効率化が必要です。今回は、採用業務の効率化を実現するためのポイントやコツを解説します。

採用業務の効率化における5つの課題

ビジネス環境の変化に伴い、採用業務の課題もより広く複雑になってきています。最近の採用業務の効率化に関する課題を解説します。

応募者や関係者とのコミュニケーションに時間がかかる

採用業務は、社内外問わず多数の関係者との調整が必要であり、その調整のためのコミュニケーションに多くの工数がかかります。

調整業務の一例

| 社内調整 | 面接を担当する役員や社員のスケジュール調整、面接担当者の目線合わせ、面接結果の報告、説明会や面談の会場手配など |

| 社外調整 | 応募者とのコミュニケーション、エージェント(人材紹介会社)との調整、採用イベント・外部会場の担当者との連絡など |

また、応募者とのコミュニケーションにおいては、応募者ごとに事情や心境も異なり、抱える不安や疑問も人それぞれです。杓子定規の対応では、「あまり自分には興味がなさそう」「不親切な会社だな。不安が残る」と思われる可能性もあります。

選考辞退による歩留まりの低下を防ぐため、それぞれの応募者に対して密なコミュニケーションが特に必要とされており、負荷増大の一因になっています。

システム化しにくい業務が多い

採用業務は、人による判断が必要な業務が多く、完全なシステム化は難しいものです。一例を挙げてみます。

一例

- ターゲットを惹きつけるためのキャッチや広告文の作成

- 適性検査やサーベイの結果だけからは判断できないヒューマンスキル

- 社風やチームメンバーの相性

- 内定者フォロー

上記のような業務は、採用の成功可否に関わることであり、じっくりと時間をかけて取り組むべき業務でもあります。一方で事務的な業務も相応量でてくるのが採用業務であり、時間をかけるべきところと、効率化するところを明確にすることがポイントです。

「採用力」を上げるために施策を講じなければならない

採用活動の本来の目的は、企業目標の達成のために必要とされる人材の獲得です。

「求める人材要件に合致した人材を、必要な人数確保する」ことの難易度が上がっている今、採用担当者はさまざまな施策に取り組む、またはパフォーマンスを向上させなければいけません。

- 採用ブランディングの強化

- 欲しい人材が一緒に働きたくなる要件の整理

- 採用プロセスや面接の質の向上

- 新しい採用チャネルの追加

など、これまでの定常業務に加え、採用活動の質を上げるための打ち手がプラスされるため、その分工数も増加することになります。また、新規施策の導入や媒体の変更など、多くは長期的スパンで成果の検証を行う必要があります。

業務効率化が進みにくいことも

採用業務の効率化を目指すには、ツールの導入やフロー変更、外部サービスの利用などが考えられます。しかし、その導入には多くの時間と労力が必要であり、これが効率化の障壁となってしまいがちです。

コスト試算、ツールやサービスの選定、関係各所への説明などを含めた社内の承認作業が必要であり、大規模な取り組みになる程、資料作成や、会議での答申など、事前の社内コンセンサスを取るのに多くの工数が必要とされます。

テクノロジーの進化への対応も必要

自動生成AIなど、テクノロジーの進化は加速度的になるばかりです。これは応募者の採用に関する意識や行動にも大きく影響を与えています。

- 採用で使用した質問/テストが瞬時にネットで共有される

- 口コミサイトで書かれた内容が一気に広まり応募企業の選択肢に影響する

- エントリーや面接がネットで簡単になった分、不参加や辞退が増えた

- 母集団形成・管理に過去の自社データから読み切れなくなった

これらの大きなトレンドのほか、時代の気分によって毎年のように変わる面もあり、その予測や対応に追われることも新たな課題です。

また、インターネットを介して、今までアプローチが難しかった地方などの応募者を取り込めるようになった反面、競合企業に応募者が流れやすくもなっており、採用戦略から打ち手までのアップデートがさらに求められるようになりました。

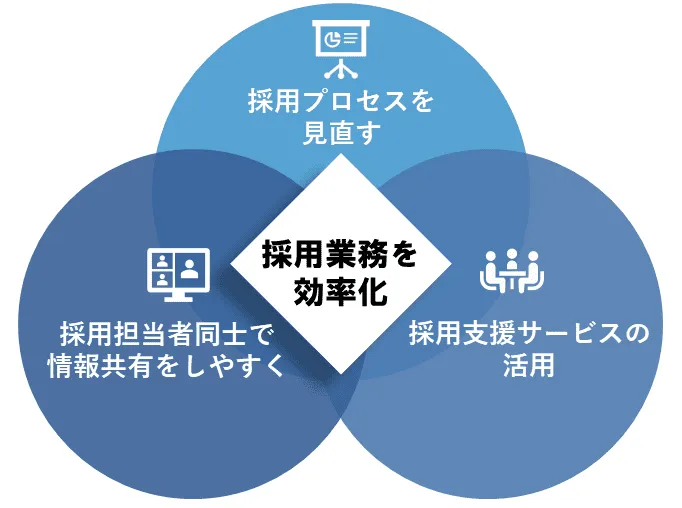

採用業務を効率化するための3つの方法

採用業務の効率化に効果的でよく用いられている方法を3つ紹介します。

採用プロセスを見直す

第一に挙げられるのは、採用プロセスの業務フローの見直しです。採用業務上の課題を見つけ出し、打ち手と優先度を決めていきます。見直しは、「工数」と「効果」の2つの視点から行います。

工数

工数が多くかかっている箇所は、効率化を行える余地の高い箇所です。

- 業務にムダはないか?

- 時間がかかり過ぎていないか?

- 手戻りが多くないか?

- 業務が属人化していないか?

という視点でみることで、効率化の余地がある「場所」が見えてきます。

効果

各業務が、必要とする工数に対してどれだけ効果がでているかを見ることで、課題と改善テーマがみえてきます。

手始めに取り組みやすいのは、各業務の歩留まり率の確認です。

採用の歩留まり率とは、「応募→書類選考→面接→内定→内定承諾→入社」という採用フローの各ステップで次のステップに進んだ人数の割合を指します。

歩留まり率をもとに各ステップの効果を分析すると、以下のように採用プロセスの中で改善すべきことが明確になります。

- そもそも応募が少ない

- 二次面後に辞退者が多い

- 内定辞退者が多い

求人媒体の見直し

求人媒体により集まる応募者が異なるため、求人媒体と自社のブランドや特徴と相性が良いか精査することも重要です。ターゲット層と媒体の主たる登録者がアンマッチの場合、応募者対応に工数がかかったわりに、採用が出ないなど非効率になりやすくなります。加えて、コストもムダになりますので、見直す価値が十分にあります。

採用手法の見直し

採用難を背景に採用手法が増え、それにあわせた対応も強く求められるようになりました。採用手法の増加に応じ、業務量も増大します。どの採用手法が自社には有効なのか、PDCAを回しながら「力をいれる業務」「効率化が狙える業務」を見極めるのが重要です。

効果が振るわない手法については継続を見送る、効率化が狙える業務は徹底的に効率化するなど注力度にメリハリをつけ、力を入れる業務に使う工数を生み出すことが求められます。

採用担当者同士で情報共有をしやすくする

採用は人事担当者だけではなく、現場や経営陣など社内の関係者が多く、コミュニケーションコストがかかります。人材要件や評価基準など、全員で目線を合わせておかなければ、採用がうまくいかず、結果的に非効率になるため十分な情報共有が必要です。

情報が不十分なことでおきること

- 現場がほしい人材と採用担当者の間で認識が違い、ターゲット外の応募が多い

- 経営層と現場の必要な人材が異なり、最終面接での合格率が異常に低い

- 採用基準があいまいで、評価結果の結論を出す時に、目線合わせに多大な工数が発生する

- 選考に対する理解がなく、面接の調整に時間がかかる

関係者間の情報共有をしっかり行える仕組みづくりが大切で、最初は労力がかかりますが、採用の成功への近道にもなるため、時間をかけてでも構築してみてください。

対策例

- 採用基準を規格化し、誰が評価しても同じになるようにする

- 採用の評価基準をリスト化して数字で採点

- 面接時の質問集を作成する

- 事前にケース学習などを通して評価者間の評価目線合わせを行う

- 各選考段階での評価基準を明確にする

- 求める人物像を具体的に言語化し、全員で共有する

- 選考スケジュールを伝えておき、面接設定に協力を促す

また、「私の面接時でこのような事実が確認できた」など、評価者間で採用判断に繋がる情報を採用担当者間で情報共有できる場やツールを用いることもおすすめです。

採用支援サービスの活用

外部のサービスを利用し、効率化を図る企業も増えています。採用支援サービスの活用で、「煩雑なオペレーションを外部に委託し、人的リソースをより重要な業務に割り振る」「専門家の支援を得て、早期に採用課題をクリアする」ことが可能です。

採用支援サービス例

- 人材派遣、人材紹介

- 採用代行・コンサルティング

- 広告媒体

- 適性検査などの選考ツール

- 面接官代行、面接官トレーニング

- 社員研修の代行、企画

採用支援サービスについては、「採用支援・・」で詳しく解説しています。

関連記事

【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説

採用で適性検査をどう活用する?種類や目的・業務別の選び方を解説

【3つのスキル】面接官トレーニングで「採用できる面接官」を育成する

「採用担当者が足りない」を支援します

限られた人数で採用を成功させるために、採用代行・コンサルティングサービスを提供しています。ご希望に合わせて、支援範囲を決定できるため、取り組みたい業務に集中することが可能です。ご相談やお見積りもお気軽にお申し付けください。

<この資料でわかること>

・ サービスの特徴

・ 採用支援実績

・ サービスの種類

採用業務を効率化するために導入したいサービス・ITツール

採用業務の効率化ツールやサービスの種類も増えてきています。ここでは、おさえておくべき代表的なツールとサービスの概要を解説します。

採用代行サービス(RPO)

採用業務を外部に委託できるサービスがあり、採用代行サービスや採用アウトソーシングサービス(RPO:Recruitment Process Outsourcing)と呼ばれています。

委託可能な業務の幅は広く、業務の一部分のみを切り出すことも可能です。依頼側の企業と受託する企業の間で「どの部分をどこまで代行するか」の範囲などを協議して決定するので、活用の範囲や仕方は各社に応じて様々です。

委託可能な業務の一例

- 採用企画や計画の立案と実施実務

- 採用プロセスの設計

- 募集要項/求人要件の策定

- 求人サイトなどの媒体管理

- ダイレクトリクルーティング代行

- 母集団形成、各プロセスでの歩留まり率算定

- 応募者のエントリー対応、応募者の管理

- 応募者の選定や面接の手配

- レジュメや面接等の内容や評価結果の管理

- 内定者フォロー

採用代行は、採用活動に対する工数が足りない場合はもちろんのこと、採用のノウハウ不足を課題とする場合にも効果的です。

採用管理システム(ATS)

採用活動では、多数の媒体やチャネル、SNSなどを使いこなす必要があります。これらを効率的かつ効果的に管理するのが採用管理システム(ATS)です。

ATSとは「Applicant (応募者)Tracking(追跡)System(システム)」の略称で、応募受付、日程調整、連絡管理を一括で行うシステムです。応募や選考情報を分析し、プロセスの効果測定も容易になるため、採用の精度を高めることができます。

採用管理システム(ATS)は、以下の業務の効率化に効果を発揮します。

- 求人票の作成や応募者管理

- 応募者の履歴書や情報管理

- 面接の評価や進捗管理

- 内定通知やフォロー

- 効果測定と管理(歩留り率や通過率など)

採用管理システム(ATS)も、提供する企業によりそれぞれ得意分野があるため、自社の採用課題に応じたシステムを選びましょう。

オンライン面接ツール

オンラインでの選考が一般化したことで、応募者の移動時間以外にも面接場所の手配や交通費精算などの手間が省かれ、効率化が進んでいます。

オンライン面接ツールは、ビデオ通話の基本機能のみを搭載したシンプルなものから、録画、チャット、画面共有、ファイル共有、スケジュール管理、応募者管理、応募者評価など、多機能なものまで幅広く存在します。

録画機能を活用すると、面接担当者の評価がわかれた点の確認ができるので、記憶だけよりも適切に評価判断が可能になります。また、採用担当者の質問の仕方や評価目線の違いも可視化されるので、評価目線合わせや質問や対応のナレッジの共有がスムーズに進むメリットもあります。

オンライン面接ツールは、ネット環境さえあれば時間や場所にとらわれずに面接できることもメリットです。居住地に関わらずに応募できるので、リアルの面接だけよりも、より多くの自社にあった優秀な人材に出会える可能性も高まります。

デメリットは、ネット環境に左右されるため、音声が途中で途切れる、いきなり画面がシャットダウンしてしまう等の通信トラブルが発生してしまうリスクがあることです。また、PC画面を通したやりとりになるので、表情が読み取りにくい等、実際に会った時との印象にズレが生じる可能性もあります。

また、企業側、応募側もオンラインだけでは不安に感じる人も多いものです。対面による選考との組み合わせを考えた採用プロセスの設計を行うことで効果を最大限に引き出しましょう。

まとめ

目の前で膨れ上がる作業に追われてしまうと、どうしても「効率化」を強く意識してしまいがちですが、効率化だけを行っても採用活動は成功しません。

重要なのは「採用の精度・確度」をあげることです。そのためには考える順番が大事です。先に「力の入れ所:効果」を生み出す打ち手を考え、次にそれを行う時間や工数を生み出す目的で「効率化」を考えましょう。

効率化の手段には多数の選択肢があります。効率化だけを意識すると「着手しやすく工数も予算もかからない」手段に目がいきがちになりますが、本来の採用効果を生み出せなければ本末転倒です。

効率化が目的化しないよう、採用戦略や計画をきちんと策定し、PDCAを回しながら、効果と効率の両立を目指していきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次