再雇用制度とは|65歳以上も努力義務に 基礎知識と注意点を解説

目次

【資料】定年後を見据えた人事制度設計とは 5つのポイントを解説

定年後の人事制度は、定年前の制度(役職定年など)とも密接に関わってきます。本資料では、ケーススタディを交えながら定年後の人事制度設計のポイントについて解説しています。

企業には社員が希望すれば、65歳まで雇用することが法律で義務付けられています。

雇用の仕方には主に2つの方法があります。①定年の延長と、②継続雇用制度です。多くの企業は、②に含まれる再雇用制度を採用しています。

本記事では、再雇用制度の特徴と得られるメリット、対策すべき点について解説します。

定年後再雇用制度とは

ほとんどの企業では定年を設けており、その年齢等について就業規則で定めています(定年を定める場合、就業規則への記載が必須)。定年を迎えると労働者との雇用契約は終了となります。しかし、法律により65歳までの雇用義務が存在します。

65歳までの雇用義務とは

高年齢者雇用安定法により、企業は65歳まで勤務を希望する労働者全員を雇用する義務が定められています。これは、厚生年金の支給開始年齢を引き上げることで、年金と賃金の両方がもらえない期間中に労働者が貧困に陥るのを防ぐための高年齢者雇用確保措置として導入されました。

企業の雇用義務

- 企業が60歳未満の定年を定めることを禁止する

- 企業が定年を65歳未満に定めている場合、次のいずれかの措置を講じて65歳までの雇用確保を行うこと。

- 65歳までの定年引上げ

- 定年の廃止

- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度)を導入

これらの措置が取られない場合、法令違反となります。改善が見られない場合、指導や勧告を受ける可能性があり、さらに改善されなければ企業名が公表される罰則が適用されます。

再雇用制度とは

再雇用制度とは、前述した「継続雇用制度」のひとつです。定年に達した労働者を一旦退職させ、あらためて労働条件を明示したうえで再び雇用する制度で、定年後再雇用制度とも呼ばれます。

「雇用契約を結び直す」ため、労働条件や雇用条件が変わるのが大きな特徴のひとつです。また、子会社や関連会社での雇用も認められています。

再雇用制度と勤務延長制度との違い

勤務延長制度とは、定年年齢に達した従業員を退職させることなく勤務期間を延長して継続雇用します。継続雇用後も労働時間や賃金などの労働条件は基本的に定年前と変わらず、退職金は勤務延長期間の終了後支給されます。

勤務延長制度と定年引き上げの主な違いは、勤務延長制度では定年を変えずに65歳まで雇用が延長されるのに対し、定年の引き上げは定年する年齢自体を高く設定することです。

【2021年改正】70歳までの就業機会提供が努力義務に

高年齢者雇用安定法が改正され、2021年4月1日から上記の措置に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保する目的で、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(子会社・関連会社などに加えて、他の事業主による雇用を含む)

また、労使間での同意があれば、下記の措置を講じることも可能です。

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

-

- 事業主が自ら実施する社会貢献事業

- 事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業

「労使間での同意」とは、労働者の過半数を代表する労働組合、または、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で同意を得る必要があるというものです。

再雇用拒否はできる?

労働者が定年後再雇用を希望している場合、企業は原則として応じなければなりません。しかし、企業が当該労働者の再雇用に対して消極的な場合があります。考えられる主な原因としては次のことが考えられます。

- 企業側が提示した労働条件に労働者が同意しなかった場合

- 業務命令に従わない、健康に問題があるなど、現役時代の勤務状況が芳しくないため、企業側が再雇用を拒否したい場合

高年齢者雇用安定法で義務化されているのは、あくまでも雇用の継続であって、定年退職者の希望する労働条件で雇用することまでは求めていません。

したがって1.の場合は、企業側が提示した合理的な裁量の範囲内である労働条件に対して労働者が再雇用を拒否した場合、その労働者を再雇用しなくても企業側は法律違反にはなりません。

2.では、該当労働者を再雇用しない理由が就業規則による解雇事由に当たる場合、再雇用を拒否することが可能なケースがあります。2つ例を挙げます。

- 上司の業務命令に従わないため何度も注意や指導を行ったにもかかわらず改めようとしないため、懲戒処分を行ったがそれでも改善が見られない場合。

- 私事で病気やケガを患い休職中で、休職期間が終了しても企業内の業務ができるまでに回復する見込みがない場合。

しかし、上記の例のような事由に該当した場合でも必ず再雇用拒否が認められるとは限らず、再雇用を拒否したことにより不当解雇と同じ扱いを受けることもあります。

対策としては、定年時に行うのではなくもっと早い段階からの対処が必要です。「役職定年制度」や「早期退職の勧奨」など企業の実情に合った制度を構築し実行していくとよいでしょう。

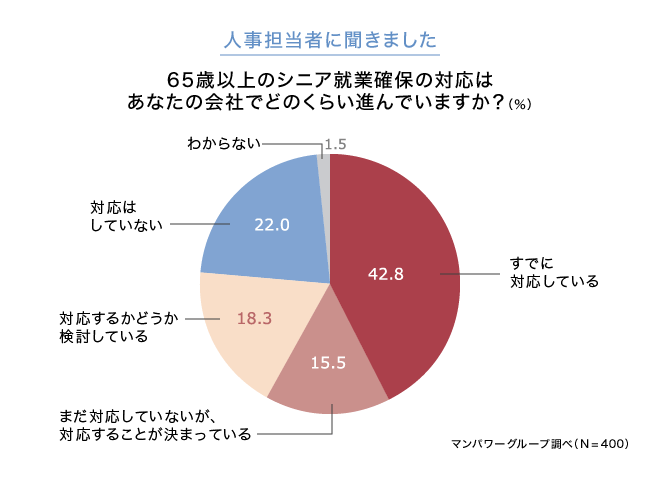

【調査データ】65歳以上の就業確保、約4割の企業が対応済み

マンパワーグループが2022年8月に実施した人事担当者へのアンケート調査では「65歳以上のシニア就業確保の対応状況」について4割超が「すでに対応している」(42.8%)と回答しています。

また、65歳以上のシニア就業確保を進めるために、どのような対応をしているかという質問では「70歳までの継続雇用制度の導入」(58.2%)と回答した企業が最も多い結果になりました。

関連調査データ

「65歳以上のシニア就業確保」は約4割がすでに対応済み。一般社員の希望と人事担当者の課題とは?

再雇用制度を選ぶメリットとデメリット

定年延長や勤務延長制度ではなく、再雇用制度を選択した場合のメリットとデメリットはそれぞれ3つです。

再雇用制度のメリット3つ

再雇用制度の導入で企業が得られるメリットは主に3つ挙げられます。

人件費の適正化

雇用契約を結び直すことで、職務や能力に応じた適切な賃金を設定することが可能となります。これにより、企業は人件費を適正に管理できるようになります。

働きやすい環境を提供

60歳を超えると健康上の問題や介護の問題が生じやすくなります。定年後再雇用制度を導入することで、個人の状況を考慮した雇用契約を締結することができます。

人手不足が話題になる昨今、シニア社員は重要な戦力になり得ます。働きやすい環境を提供することで、勤務継続を選択しやくすることが可能です。

シニア社員が継続して勤務することによるメリット

- 豊富な経験による生産性の維持

- 担当替えによる顧客離れの防止

- 後任への技術継承やサポート

- 採用コストや研修コストを抑えられる

世代交代の促進

「定年」という節目を迎えることで、若い世代に役割や役職に就くチャンスが生まれます。これにより、新しい世代が組織内での経験を積み、能力を磨くことができるため、組織全体の活性化が期待できます。

再雇用制度の3つのデメリット

雇用形態や条件が変わる再雇用制度では、デメリットもあります。

社員のモチベーション低下

役職や役割の変更、賃金の大幅な削減など、再雇用後の変化により、再雇用された従業員のモチベーションが低下する場合があります。これが周囲の若手社員にも影響を与え、組織の活力を損なうリスクが考えられます。

労務管理の複雑化

再雇用後の雇用形態の違いや、時短、週3日勤務などの多様な勤務スタイルにより、勤怠管理や契約更新など労務管理が煩雑となり工数が増大することがあります。

また、時短勤務を導入した場合の業務管理や依頼する業務をどうするかなど調整がうまくいかないことも考えられます。

トラブル発生のリスク

給与の大幅な減額や、減額にも関わらず業務量が同じであるといった問題が発生することがあります。また、定年前と業務内容を大きく変更することへの不満や、役職を退いたのにも関わらず、後任者に指示を出すなど職場内でのトラブルが生じるリスクもでてきます。

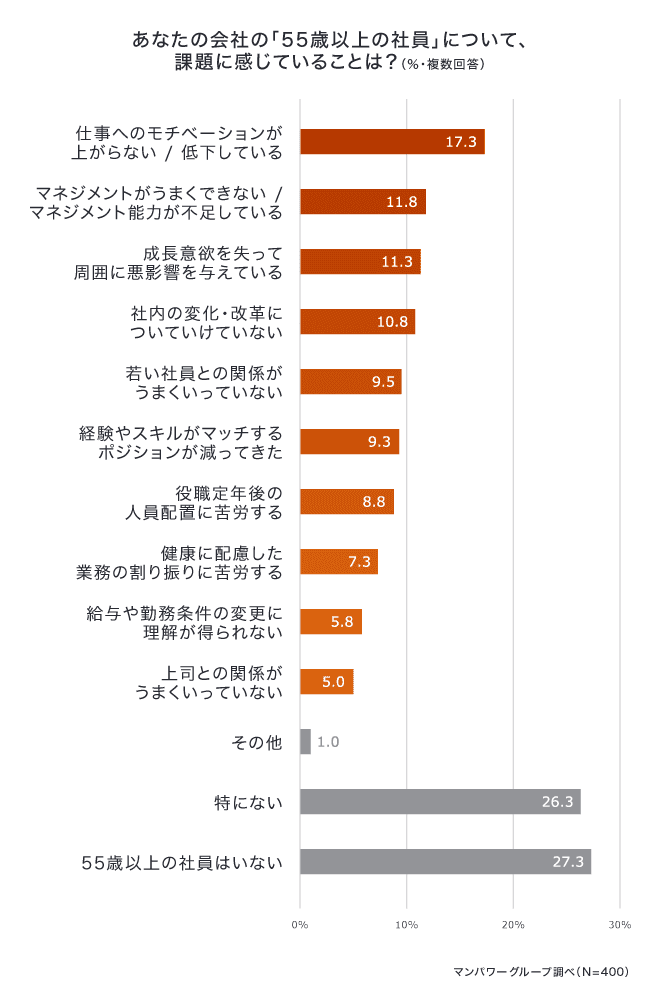

【調査データ】シニア社員の課題はモチベーション低下

マンパワーグループが2023年1月に実施したアンケート調査では人事担当者の半数以上が、55歳以上の社員に課題を感じていると回答しています。

課題の中で、最も割合が高かったのは、「仕事へのモチベーションが上がらない / 低下している」で、以降は「マネジメントがうまくできない / マネジメント能力が不足している」「成長意欲を失って、周囲に悪影響を与えている」「社内の変化・改革についていけていない」が続きました。

対象者本人だけの問題でなく、周囲へ与える影響も軽視できません。高年齢者が今後のキャリアに前向きに取り組めるよう、キャリアに対する意識向上の各種施策が重要です。

関連調査データ

55歳以上の社員における最大の課題は「モチベーション低下」人事担当者に聞いた課題と対策とは

定年後再雇用制度で企業が注意すべき5つの点

定年後再雇用制度の導入にあたり、企業が注意すべき5つの点を挙げていきます。

- 雇用形態・契約期間に決まりはない

- 賃金(給与)の設定には注意が必要

- 有給休暇のカウントは通算

- 対象者や周囲のモチベーションに気を配る

- 定年前からマインドセットを行う

雇用形態・契約期間に決まりはない

「雇用形態は正社員、契約期間は○年」といった決まりはありません。定年後再雇用の契約期間は1年間の有期雇用契約の場合が多く、雇用形態は正社員ではなく嘱託社員、契約社員、パートタイム扱いでの勤務が一般的です。

契約期間終了後再雇用従業員の希望があれば、65歳まで原則雇用契約を更新しなければなりません。また、再雇用制度の契約期間や処遇などは就業規則に明記することが必要です。

賃金(給与)の設定は注意が必要

定年後再雇用時の賃金を決めるときは、法律で決められた最低賃金を下回らないようにしなければなりません。

また労働条件について、業務範囲や職責、職場配置の有無など、処遇が正社員時とまったく同じにもかかわらず賃金を大幅に引き下げた場合、労働契約法第20条※に違反する可能性がありますし、再雇用労働者との間で賃金トラブルの発生につながる恐れもあります。

定年後再雇用時には定年退職前よりも仕事内容、職責などを限定・軽減するといった職務内容の違いを明確化したうえで、該当労働者への事前説明が必要になります。定年後の制度や雇用条件については、丁寧に説明し不安や誤解が起きないように配慮しましょう。

有給休暇のカウントは通算

年次有給休暇の取得可能日数のカウントは、原則として定年退職前の期間からの勤続年数を通算します。また、定年前に付与された未消化分の年次有給休暇は、年休付与日から2年間の時効にかかるまでの間で取得することができます。

ただし、再雇用で契約した所定労働時間が、1週間あたり4日以下かつ30時間未満である場合は、再雇用後に到来する年休付与日で付与される年次有給休暇の日数は、労働基準法施行規則第24条の3により通常の労働者の付与日数ではなく、比例付与として決められた日数となります。

例えば、勤続年数20年で定年前の年次有給休暇は20日であった人が、再雇用で週30時間未満かつ週4日勤務になった場合に付与される年次有給休暇は20日ではなく15日となります。

対象者や周囲の社員のモチベーションに気を配る

定年後再雇用において、「定年退職前と仕事の内容は同じなのに、賃金や待遇が下がる」「スキルや知識に見合った待遇が得られない」といった処遇面での不満は、再雇用労働者のやる気をなくす大きな要因になります。

また、「かつての部下が上司になった」「定年前と違い暇な部署になった」など、職場環境の変化でもモチベーションが下がりやすくなります。

再雇用労働者が所属する職場では、ほかの社員から「大して働かないのに偉そうにしている」「まわりの業務のやり方に合わせようとしない」など、再雇用労働者に対して不満が出ることもあります。

企業は再雇用者労働者に対する勤務内容を見直し、それに見合った評価、処遇を与えることが必要でしょう。

定年前からマインドセットを行う

前述したように、再雇用制度を導入する場合、シニア社員のモチベーションが課題となるケースが多く見られます。定年後の心構えやマインドセットの形成のために、定年前からシニア社員向けの研修を導入するなど、スムーズに移行できるよう努めましょう。

また、再雇用後も上司との間で、期待する役割や職務内容についてしっかりとコミュニケーションをとる機会を設けることも大切です。認識のズレがトラブルに発展することは少なくありません。目標評価制度を導入など、社員のモチベーションを維持し、給与に対する納得感をもたせられるような施策を検討しましょう。

定年後を見据えた人事制度設計とは 5つのポイントを解説

65歳までの雇用義務、70歳までの努力義務など、定年後の雇用期間は長くなっています。本資料は、役職定年など関連する制度を踏まえた上で、人事制度設計のポイント5つを解説しています。ケーススタディで具体的にイメージしやすくしていますので、ぜひダウンロードください。

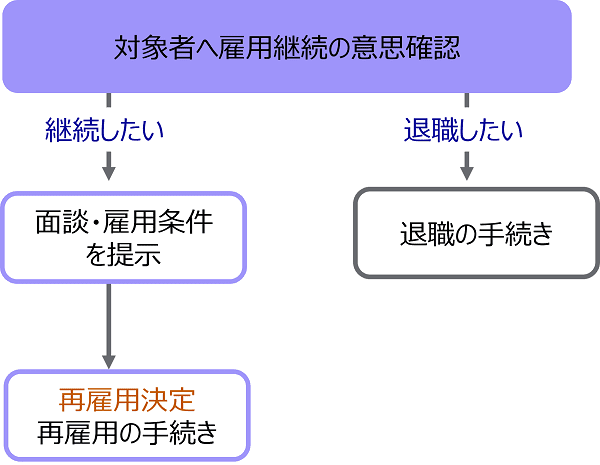

定年から再雇用までの流れ

定年後再雇用するまでに企業が行う手続きについて、時系列順に説明します。

大きくは以下のような流れになります。

対象者への通達・継続雇用の意思確認

企業は定年退職対象者に対して、面談や書類などで再雇用制度の概要を説明したうえで、再雇用での勤務を希望するか否かの意思確認を行います。

また対象者が多い企業の場合、定年退職前の早い段階で対象者を一堂に集めて再雇用制度についての概要を説明後、個別に意向を聞く場合もあります。

対象者が再雇用を希望する場合には、継続雇用に関する通知を行い、その後は企業で決めた所定の手順に従って手続きを進めます。本人が再雇用を希望しない場合は、定年退職となりますので、通常の退職手続きを行います。

対象者との面談・雇用条件の提示

企業は再雇用を希望する対象者と個別に面談を実施し、具体的な業務内容や職位、労働時間、賃金の額など再雇用の雇用条件を提示し、対象者に了承の確認を取ります。

ここでは企業側から再雇用時の労働条件を提示した後、労働者側からの要望による変更交渉や検討するための時間が必要なケースがあることも想定し、了承を受ける期間は時間的に余裕のあるスケジュールを組むといいでしょう。

再雇用決定・手続き

定年後再雇用する場合は一度定年退職の扱いになるため、退職金を支給する場合は就業規則などの定めによって決められた方法で金額を計算し、本人に提示するとともに、あらかじめ決められた日に支払うための手続きを取ります。

再雇用制度における各種手続き

再雇用労働者の社会保険・労災保険・雇用保険の手続き方法に関しては次のとおりです。

社会保険

再雇用労働者の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上の場合、社会保険に加入しなければなりません(なお、企業の規模によって加入条件に違いがあります)。

加入後は退職するか勤務時間などの短縮により雇用条件が変更されない限り、健康保険は75歳、厚生年金は70歳のそれぞれ誕生日の前日まで引き続き被保険者となります。

定年退職後に「資格喪失届」と再雇用による「資格取得届」を同時に日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)に提出する手続きを行うことにより、再雇用された月から再雇用後の賃金を基準とした健康保険料、厚生年金保険料に変更することが可能です。

ただし、定年後再雇用を機に勤務時間が減少して、社会保険の対象から外れる場合は「資格喪失届」のみを提出し、退職後の健康保険について本人の意向があれば任意継続制度の案内を行います。

労災保険

労災保険は、再雇用労働者が会社に雇用されている限りは加入義務があるため、再雇用後も特別な手続きは必要ありません。

雇用保険

再雇用労働者の週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがある場合に、雇用保険は継続して被保険者になります。この場合ハローワークへの届け出は必要ありません。

ただし、再雇用後の所定労働時間契約が週20時間未満の場合は、雇用保険の資格を喪失する手続きが必要です。

定年退職の手続き

定年退職者が再雇用を希望しなかった場合は、退職後雇用保険と社会保険の資格喪失の手続きをします。雇用保険は退職日の翌日から10日以内に「資格喪失届」と「離職証明書」を管轄のハローワークに提出します。

手続き終了後ハローワークから渡される書類のうち、以下3点を定年退職者あてに送付します。

- 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)

- 離職票-1(本人用)

- 離職票-2

この手続きがされないと、定年退職者を雇用した会社が雇用保険に加入させる場合や、定年退職者が失業給付を受給するための手続きができないので速やかに行うようにしましょう。

また、離職証明書には離職理由を記載することになっており、この内容によって退職者の失業給付の開始日と給付日数が決まります。離職理由で企業側と定年退職者の認識に違いがあると(例:企業側は定年退職、定年退職者側は再雇用を拒否されたと思っているなど)、給付条件の違いが原因でトラブルになる場合がありますので注意しましょう。

社会保険の喪失は退職後5日以内に日本年金機構、ケースによっては健康保険組合などに届出します。こちらも手続きがされないと退職後の健康保険(任意継続制度、国民健康保険)への加入や家族の被扶養者になることができないので、雇用保険同様速やかに手続きを取ることが必要です。退職後の健康保険について本人の意向があれば任意継続制度の案内を行います。

高齢者を雇用・再雇用する際に事業主が利用できる助成金制度

企業が高齢者を新規で雇用したり、再雇用したりした場合に利用できる助成金があります。ここでは代表的な助成金の内容の概要を説明します。要件などを確認し該当すれば申請を検討してみるのもいいでしょう。

ただし、中には助成金が打ち切られたり、支給要件や支給額などの変更があったりする場合があるので、申請する際には申請先のHPを確認するか、直接担当窓口に問い合わせるなど、最新の情報を取得するようにしてください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

ハローワークなどの紹介により、高年齢者や障害者といった就職困難者を、継続して労働者(ただし雇用保険の一般被保険者とすること)として雇い入れる事業主に対して助成されます。この助成金の受給要件は下記いずれにも当てはまることが必要です。

- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること

- 対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、なおかつ65歳以上に達するまで継続して2年間以上雇用することが確実であると認められること

※補足※

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)が2023年3月で廃止になるのに伴い、2023年4月から65歳以上の方が新たに対象となります。

【2023年3月で廃止】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介により、1年以上継続して雇用し、なおかつ雇用保険の高年齢被保険者とすることを条件として雇い入れる事業主に対して助成されます。

⇒こちらの助成金は、令和4年度で廃止。

65歳超雇用推進助成金

企業が高齢者を雇用するにあたり、制度として65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

65歳超継続雇用促進コース

労働協約または就業規則により、以下いずれかに該当する制度を実施した場合、制度を規定するためにかかった経費(例として専門家に依頼した就業規則の作成費用など)に対して助成されます。

- 65歳以上への定年引上げ

- 定年の定めの廃止

- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

- 他社による継続雇用制度の導入

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用管理制度の整備などにかかる措置を労働協約または就業規則に定め、なおかつ次の(1)と(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定を受けること

(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施

(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に(2)の高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。

高年齢者無期雇用転換コース

次の(1)と(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。

(1)「無期雇用転換計画」を作成し、申請機関に提出し認定を受けること。

(2)(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

高年齢労働者処遇改善促進助成金

2021年4月に設けられた新しい助成金です。60~64歳の労働者の処遇改善に取り組む事業主に対して助成されます。

詳しくは、厚生労働省のページをご確認ください。

定年後再雇用制度に関するよくある質問

企業担当者から寄せられる、再雇用制度に関するよくある質問をご紹介します。全従業員に再雇用を打診しなければいけませんか?

定年制が適用されている社員は、希望があれば再雇用に応じる義務があります。「再雇用拒否はできる?」の章で詳しく解説しています。

各種手当(通勤・皆勤など)も継続して支払う必要がありますか?

不合理な手当の不支給は、違法になる可能性があります。例えば「通勤費」は再雇用でも正社員でも必要性があると言えます。

一方で家族手当や住宅手当は、業務に直接関係はなく、生活のサポート的な位置づけの場合は、不支給でも違法とは言えません。 手当の目的次第をしっかり確認し、雇用条件を設定する必要があります。

業務内容を変更しても問題ないですか?

定年後に業務内容変更することは違法でありません。勤務時間や責任範囲の変更により、業務が変更することもあるでしょう。

ただし、経理業務に携わっていた社員を再雇用では警備業務に就かせる、といったような全く違う職種への変更は違法となる可能性が高いです。

まとめ

定年退職後の生活資金確保の必要があたり、仕事を通じて人生の生きがいを求めたりするため、これからも定年退職後に再雇用を希望する労働者は増加するでしょう。企業側も労働力の不足により再雇用労働者のニーズは高まることが考えられます。

しかし企業によっては再雇用制度を導入したものの、上手く運用ができていないケースも見られます。再雇用を行う際のメリットやデメリットを把握したうえで、自社の事情にあわせて再雇用労働者を活用していくことが大切です。そのための手続きに関しては、しっかりとした事前準備をしましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次