【事例付き】採用マーケティングとは?メリットと導入手順を解説

目次

近年、求職者のニーズや行動特性が多様化・変化しており、従来の採用手法だけではターゲット層と十分に接触できないケースが増えています。こうした背景から、マーケティングの考え方を採用活動に取り入れる「採用マーケティング」が注目されています。

本記事では、従来の採用活動との違いや、採用マーケティングのメリット・デメリットについて解説します。

採用マーケティングとは

採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングの考え方や手法を取り入れることを指します。

一般的なマーケティングでは、顧客のニーズを深く理解し、それに応える製品やサービスを提供すること、そしてターゲット層に自社の価値を認知してもらうことが目的です。

これを採用に置き換えると、以下のように考えることができます。

-

理想とする人材のニーズを把握し、待遇や職場環境などを整える

-

ターゲット層に自社の魅力を認知してもらい、興味・関心を促す

マーケティングで活用される戦略や分析手法は、採用活動にも有効です。実際に、こうしたアプローチを重視する企業が増えています。

採用マーケティングと採用ブランディングの違い

採用ブランディングとは、ターゲットとなる人材に「この会社で働きたい」と思ってもらえるような情報を発信し、認知してもらうための活動全般のことをいいます。企業の価値観や働く環境、社員の声などを通じて、ブランドイメージを形成することが目的です。

採用マーケティングは、求職者の行動特性や競合他社との比較など、より広い視点で自社の採用活動を設計する考え方です。ターゲット層のニーズを把握し、適切なチャネルやタイミングで情報を届けるなど、戦略的なアプローチが求められます。

両者は密接に関係しており、採用マーケティングの中で採用ブランディングの強化が重要な要素となることもあります。

従来の採用活動との違い

従来の採用活動では、集まった応募者の中から選ぶことが主な目的でした。関係者の関心は「どう集めるか」「どう選ぶか」に向けられ、人材紹介会社の利用、求人媒体への出稿、採用イベントへの参加など、応募者を集める手法が中心でした。

採用マーケティングでは、優秀な人材に「選ばれる」ための戦略設計が重視されます。採用の目的や現状の課題を踏まえ、どのような人材を採用すべきか、どのようにアプローチすべきかを考えるところから始まります。

また、ターゲット層も変化しています。従来は「転職意思のある人」が中心でしたが、母集団形成をより広く行うため、転職意思のない潜在層へのアプローチも視野に活動を行います。

採用マーケティングが注目される背景

採用マーケティングが注目されるようになった理由は、主に2つ挙げられます。

少子高齢化による労働人口減

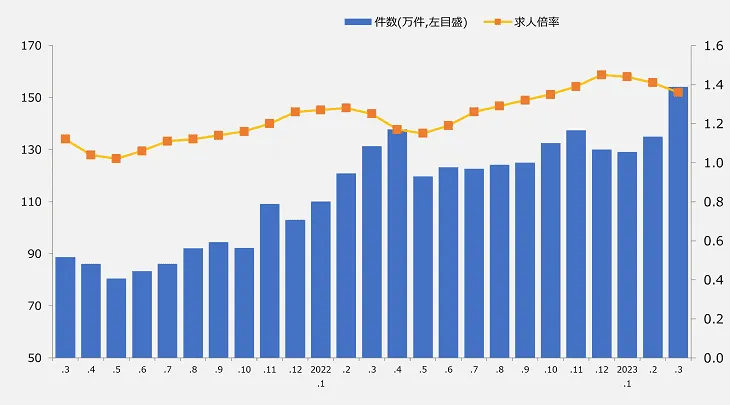

少子高齢化社会の日本では労働人口が減少の一途です。企業の人材不足が深刻化しており、理想とする人材の獲得が困難になっています。人材獲得難は、求人倍率や求人広告にも表れています。

優秀な人材は多くの企業から声がかかる状況であり、採用担当者はターゲットに認知され興味を持ってもらうために、より工夫が求められる状況です。

求人広告件数と求人倍率の推移

求職者の志向は複雑に

求職者の行動特性や仕事に求めるものが複雑になっていることも採用マーケティングが注目される要因のひとつです。

代表的なのは、コロナ禍によるリモートワークの急激な広がりが挙げられます。在宅勤務によりプライベートの時間を確保しやすくなり、仕事と生活のバランスが取れた日々を多くの人が経験しました。何年も前から提唱されてきたワークライフバランスを労働者がやっと体感できた、とも言えます。

これにより、これまで当たり前であったオフィス勤務に一石が投じられることになりました。企業によってはリモートワークでも十分に仕事が成り立ったこともあり、アフターコロナにおいても求職者のニーズは高いと言えます。

また、SNSやIT技術の進化により、情報収集やコミュニケーションスタイルも複雑化しています。求職者の志向を知り認知を広げようとした場合、マーケティングのようにターゲットの行動特性を深く知る必要がでてきたのです。

採用マーケティングの4つのメリット

採用マーケティングを導入することのメリットを4つご紹介します。

ターゲット層への理解が深まる

マーケティングは、対象となる顧客の分析が重要です。どのような課題・ニーズがあるのか、どのようなメディアをよく見ているのかなどの行動特性などを想定して、施策を練ります。

採用マーケティングも同様に、ターゲットとする人材が企業に求めるもの、情報取得の方法などの分析・想定を行います。ターゲットの理解が深まることで、響くキャッチ・メッセージを生み出すことができ、自社のどんな情報をどう見せていくのか、というところにも戦略を持つことが可能です。

残念ながら、「自社サイトに求人を掲載した」「求人広告を載せた」だけでは、ターゲットの記憶に残りにくい市況感が続いています。ターゲットの特性を知り、そこに合わせた施策を打つことで、応募増が期待できます。

ターゲットを深く理解することで品質が向上すること

- 求人広告のキャッチコピーや掲載内容

- 求人媒体やエージェントの選定

- 雇用条件やキャリアパスなどの改善

- 採用関連のSNS運用

- 採用ページの訴求内容

- 採用計画やフロー

など

ミスマッチによる早期離職の防止に

アピールの精度を採用マーケティングによって高めることで、より自社にマッチする人材を採用することができます。単にスキル・経験が条件を満たしているだけではなく、本人の人柄やキャリア志向などが社風や経営方針とマッチしていれば、早期離職による定着率低下のリスクが下がります。

また、将来的に大きな成果を残せる人材に成長することも期待できます。

コスト抑制につながる

採用マーケティングにより、自社との相性がよい人材を採用することは、前述した定着率が向上による採用コストの抑制や欠員が原因で機会損失が起きた、チームの残業が増えたなどの見えないコストをセーブすることにもつながります。

また、採用媒体やエージェントの適切な選択により、経費の無駄を省き、費用対効果の高い採用を実施することも可能です。

潜在的なターゲット層への認知が進む

募集のポジションがあるときだけ、採用マーケティングを行うのはもったいないことです。労働人口の減少が確実な中においては、採用難が続くと考えておくべきでしょう。

「この会社で働いてみたい」と思ってもらえる情報発信を継続的に続けることで認知が広がります。今は転職の意思がない人材でもどのタイミングで求職者になるかわかりません。「知られている」ということは重要で、いざ募集がかかった場合の採用成功に関わってきます。

採用ブランディングにもつながりますが、「自社のファンをつくる」活動で企業認知を高めていくことができます。

新卒・中途採用における採用マーケティングの効果

採用マーケティングの効果を新卒採用と中途採用の面から考えてみます。

新卒採用における採用マーケティングの効果

若年層の獲得は年々、厳しさを増しています。新卒採用の特徴は、ほぼ同時期に各社が獲得に乗り出し、応募から内定までの期間が短いことです。同業他社だけがライバルになるわけではなく、他業種とも比べられますので、戦略をもった採用計画を立てることが重要です。

また、学生の志向にも変化が起きており、大手志向から自分の価値観にあった企業・働き方を選択する層も増えてきました。企業側にも画一的な人材像からユニークな人物を求める傾向が見られます。

採用マーケティングを実施することで、学生にリーチできるSNSやWEB、動画を選定、また戦略的に届ける内容を発信することができます。

中途採用における採用マーケティングの効果

転職市況も経験者層を中心に人材の枯渇が続いています。特にIT分野などは慢性的な人手不足であり、その求人倍率は平均を大きく上回るでしょう。

そのため、実際に転職活動をしている層のなかから選ぶという、いわば「待ち」の手法ではスピード負けしてしまいます。現在は、潜在層まで含めた戦略的なアプローチが求められています。

また、一方で採用手法の多様化もあります。以前はWebサイトや紙媒体を利用することで候補者を集めることが一般的でした。しかし、近年はSNSなどを通じて、エージェントや求人媒体などを介さず企業と応募者が直接やりとりをするダイレクトリクルーティングなど、新しい手法も増えています。

しかし、SNSリクルーティングやダイレクトリクルーティングを取り入れただけで、採用がうまくいくほど甘くはありません。ターゲットがメールを開封したくなるタイトルは何か、どんなことを重要視しているのかを知っていなければ、反響はかなり低いものになってしまうでしょう。

新しい手法の導入には、採用マーケティングの考え方は欠かせないとも言えます。

採用プロセス毎のターゲット層で施策を考える

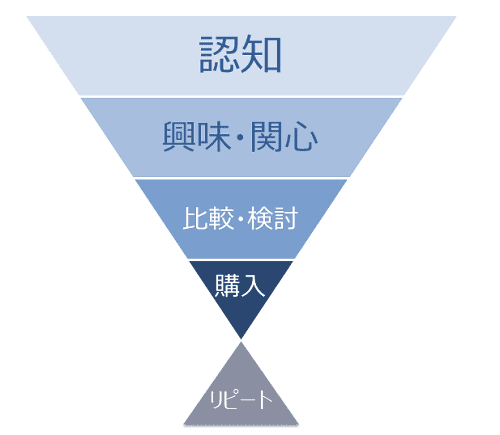

マーケティングでは、消費者・顧客が製品やサービスを購入するまでの意識変化を「ファネル」という図式で表すことがよくあります。

一般的には、認知→興味・関心→比較・検討→購入・申込という流れで表し、購入に近づくにつれて数が減ることから逆三角形のような図になります。このステップごとに施策を講じ、購入に至る数を増やしていく活動を行います。

これを採用活動に当てはめてみます。下記の図は、企業認知から入社までの意識変化(フェーズ)を表したものです。

フェーズは上から認知(転職潜在層)、興味(転職顕在層)、応募、選考・内定、入社です。

下の三角形は、入社後のフェーズを表します。継続(例:入社後の定着率・満足度向上)、紹介・発信(例:リファラル採用)などに細分化することも可能ですが、ここでは簡略化して「従業員」としています。

各フェーズにおける対象と施策例を解説します。

認知(転職潜在層)

転職の意志がないとしても自社のニーズに合う人たちを指します。

自社を知ってもらうために、SNSやオウンドメディア、外部メディアなどの活用や自社社員の紹介、また採用関係のテーマではない外部イベントへの参加など転職活動をしていない人とも接点を持てる手法を活用します。

興味(転職顕在層)

転職を考えている人材、いわゆる求職者を指します。特にターゲットとなる層がどのようなメディアを活用しているのか、情報収集は何で行っているのかを想定し、自社の認知を高められる活動を行います。目にしてもらうことが重要であるため、採用動画やブランディング動画も自社の魅力を伝える手法として効果的です。

応募

ターゲット層に対して、「応募する」というアクションを促す活動を行います。自社ブログや採用サイトなどで、職場の様子や仕事内容、キャリアパスや会社の日常など社風が伝わることを発信し、会社への理解を深めてもらいます。

選考・内定

選考に入った人材に対しては、入社の意向を高めてもらう施策が必要です。面接時に競合他社との違いを伝えることで自社の魅力を印象付け、応募者の志望企業のなかで優位に立つという工夫など行います。社内イベントや会食などで選考とは別に社員と直接話す機会を設ければ、応募者との距離を縮めることができます。

他社と同時進行しているケースも少なくないため、この後のフェーズはコミュニケーションが重要になってきます。また、不採用という結果を出したとしても、丁寧な対応が求められます。詳しくは、採用CX(キャンディデイトエクスペリエンス)とは?候補者体験をデザインするで解説しています。

入社

求める人材に就職先として選んでもらうことを目的とします。内定を出したとしても入社してもらえないことは十分にあり得るので、内定フォローアップなどを実施し、採用候補者の不安を取り除くようにします。

採用マーケティング導入のステップ

導入ステップは主に、自社分析、採用ターゲットの選定、採用ターゲットのニーズ調査、効果的なアプローチの検討、採用施策の実施と継続的な改善の6つです。

1. 自社分析

経営の理念や戦略をあらためて見直すことで、自社の強みと弱みを認識しましょう。

例えば強みとしては、ある特定の分野や製品において技術力やスキルに自信がある、職場環境としてさまざまな福利厚生が準備されているなどが挙げられます。弱みとしてはベテラン社員が多く若手が少ない、業界の認知度が低いなどです。それらを踏まえてどのようにターゲットへアピールするかを検討します。

2. 採用ターゲットの選定

マーケティング戦略において重要な要素のひとつがターゲティングです。

採用マーケティングに置き換えた場合、自社に入社してもらいたい人材の特徴を明確にし、アプローチの対象を絞り込みます。ここが曖昧な場合、施策の効果がでない、コストと労力だけが消費されていく、といった事態になりかねません。入社してもらいたい人材に集中的にアプローチすることが大切です。

3. 採用ターゲットのニーズ調査

絞り込んだ採用ターゲットがどのようなニーズを持っているかを調べて、整理します。

例えばターゲットが求めている職場環境や条件は、SNSによるアンケート調査や日々の採用活動における面接、書類選考で得られるデータなどから収集が可能です。企業によってはすでにアンケート結果を所有していることもあるので、求人広告代理店のような採用活動のプロフェッショナルに相談してみるのもよいかもしれません。

4. 効果的なアプローチの検討

整理したニーズに対し、ターゲットに響く効果的なアプローチは何かを検討します。

ファネルで示したフェーズごとに響く施策というのは変わってきます。転職を考えていない人たちに向けた認知系の施策なのか、すでに転職活動を始めた求職者なのか、などアプローチするメディアやメッセージも異なるでしょう。選考に進んだ場合は、社内見学や先輩社員との気軽な面談などアナログに近い施策も考えられます。

重要なのは「興味関心を持ってもらう、強めてもらう」施策であることです。

5. 採用施策の実施

実際に運用していくなかでPDCAサイクルを意識し、日々振り返りを行うことで継続的な改善につとめることが重要です。応募状況やSNSの反応などを、施策が効いているかを定期的に確認し、施策の精度をあげていきます。

また、昨今の社会の変化の激しさは、採用活動にも影響することがあります。情報収集も欠かさずおこないましょう。

採用マーケティングのポイントはターゲットをどれだけ理解できるか

採用マーケティングを効果的に実施するためのポイントを紹介します。

データを取得・管理し分析を

採用活動を行う中ではさまざまなデータが取得できます。求人媒体ごとの応募者数、属性、歩留まりやSNSのフォロワーやインプレッション数など施策単位でデータは取得可能です。

これらを管理し、分析することで施策の効果を測定します。SNSや採用ページの改定などの施策は、効果がでるまでに時間がかかりますが、データを蓄積しておくことが大切です。

データを分析することで、施策の精度を上げられるだけではなく、予算を効率よく使えることも可能になるため、コストが適正化されていきます。

伝えるメッセージにも工夫を

求人広告媒体や企業ページ、SNSなどでメッセージを掲載しますが、ここでもターゲットに響くメッセージを作ることが重要です。ただSNSを更新していれば見てくれるわけではありません。それぞれの企業・職種にある様々な強み・特色を、どう伝えればターゲットに響くのか試行錯誤していきましょう。

適切なチャネル選びを

ターゲットの行動特性を想定し、適切にチャネルを選ぶこともポイントです。

年齢層・地域・職種などによってもチャネルは変わってきます。地域によっては、ハローワークでの職探しが基本というエリアもあります。また、企業からの需要が著しく高いIT系人材などの職種では、従来のチャネルだけでは応募がこないこともありますので、ダイレクトリクルーティングやITに強い人材紹介会社の併用を検討する必要もあります。

採用に活用できるマーケティング思考法やフレームワーク

採用に応用できるマーケティング思考法やフレームワークとして、ペルソナ、3C分析、5A理論、カスタマージャーニーの4つをご紹介します。

ペルソナ

ペルソナとは採用したい人物像をスキルや性格、適性などにより綿密に設定し、求める人材へのアプローチを的確にする方法です。

ペルソナについては、「採用に必須のペルソナ設計方法とは 中途採用を成功させるための秘訣」で詳しく解説しています。

3C分析

次に3C分析とは、マーケティング環境分析のフレームワークで、自社の置かれるビジネス環境を理解するときに用いられます。ここで出てくる3Cは、市場・顧客のCustomer、競合のCompetitor、自社であるCompanyのことです。採用活動では顧客を求職者に置き換えることで、採用市場における自社立ち位置を把握できるようにします。

5A理論

5A理論とは、フィリップ・コトラーが提唱するインターネット普及後の顧客の購買プロセスを見るフレームワークです。

意思決定するまでのプロセスを、「認識する、知る」を意味するAware、「記憶や印象に残る」を意味するAppeal、「調べる」を意味するAsk、「購入する」を意味するAct、「周りに勧める」を意味するAdvocateの5つの「A」で分類しています。これを採用活動に置き換え、求職者が意思決定をする流れを分析し、マーケティング手法を考えます。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーとは、本来顧客が商品やサービスを購入するまでのプロセスです。採用活動では顧客を求職者に置き換え、自社を認知してから入社するまでの行動や思考、感情などのプロセスを時系列順に可視化することで、求職者視線に立った採用施策の考案や関係者間の認識あわせに役立てることができます。

採用マーケティングの成功事例採用

マーケティングを導入した成功事例をいくつかご紹介します。

新卒採用の母集団形成の大幅拡大に成功/電気機器メーカー

大手電機機器メーカーでは、マーケティング部が人事部の持つ新卒採用のデータ分析を実施。分析の結果、エントリー数とエントリーシートの提出数の向上が課題だと判明しました。

デジタルマーケティングの手法を活用し、ターゲット学生への動画広告とSNS広告による認知向上策でエントリー数は10%増、エントリーシート未提出者へのリマインドメール配信などでエントリーシート提出数は60%増を記録しました。

社風がリアルに伝わるメディア構築。採用の半数はリファラル採用で/情報サービス

スマホアプリの開発・運営を行う情報サービス企業では、人事がブランディングを確立するための専門メディアサイトを立ち上げました。通常、企業が運営するメディアサイトは本業の販促や広報的な役割を持ちますが、採用候補者に企業風土が伝わるようなメディアを運営しています。

そうすることで、情報を一か所に集約し、企業風土がより伝わり、また採用に関するコミュニケーションも効率化されました。また、入社前に最低限の情報共有ができた上で勤務開始を迎えられるというメリットもあります。

リファラル採用をメインとしている同社では、 入社した社員の約半数を社員紹介で決定することに成功しています。

多様化する学生の志向に先手/大手システムインテグレータ

大手システムインテグレータでは、学生を文系・理系や自社への興味関心具合などをいくつかのセグメントに分類。それぞれのタイプに合わせた情報発信を実施しました。

メールによるフォローアップやアンケートなどを行い、学生の興味関心を下げない活動を展開。メールの開封率やクリック率などを分析し、施策を追加することで学生の満足度を高めることに成功しています。

マンパワーグループの採用代行・コンサルティング サービス

マンパワーグループでは、採用代行・コンサルティングサービスを提供しています。ご希望に合わせて、支援範囲を決定できるため、取り組みたい業務に集中することが可能です。ご相談やお見積りもお気軽にお申し付けください。

<この資料でわかること>

・ サービスの特徴

・ 採用支援実績

・ サービスの種類

まとめ:求める人材からの応募を増やす採用マーケティング

人材獲得が難しい現在、採用マーケティングの思考を取り入れることはとても効果的です。

応募者が認知から入社へ進む段階ごとに、どのような施策を行うのがよいのか、あるいは求職者目線、かつ自社ならではの独自性をもったコンテンツを作成するためにはどうすればよいのかを考えるには、マーケティングの思考法やフレームワークが役立ちます。

マーケティング理論については、初心者向けにわかりやすく解説したものなど、数多くの書籍があるので、それらを参考にするとよいでしょう。

採用マーケティングに関するアドバイスや戦略の構築などを行う採用コンサルティングサービスを手掛ける事業者へ協力を依頼するのも手段のひとつです。

目次

目次